Quelques rappels

De 1952 à 2002

Membre de l’OTAN depuis 1952, candidate à l’entrée dans les BRICS aujourd’hui, sanctionnée par son «allié» américain en vertu des sanctions «Caatsa» pour l’achat de S-400 Russes et pour sa non-participation aux sanctions contre la Russie et l’Iran, ouvertement présentée comme un ennemi lors d’un exercice de l’OTAN en 2017, la question se pose, légitimement, de savoir pourquoi la Turquie reste dans l’OTAN ?

Avant de répondre à la question «pourquoi elle y reste ?», se pose la question de «pourquoi et comment elle y entre en 1952 ?» À l’époque, le pays est encore ruiné et à genoux suite à la perte de son dernier grand empire, c’est d’ailleurs pour cette raison que, avant de mourir en novembre 1938, Mustafa Kemal enjoint à ses successeurs d’opter pour la neutralité face au conflit mondial, que tout le monde sait déjà inévitable.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Turquie est confrontée à la voracité de son puissant voisin, Staline, qui a des velléités de contrôle territorial comme les provinces du Nord-Est, Kars et Ardahan, mais surtout, ce qui donne son importance stratégique à ce pays encore aujourd’hui, sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, verrou de la Mer Noire.

Sachant le pays totalement à sa merci, loin de lui sortir le tapis rouge, les Américains exigent de la Turquie, comme préalable à l’entrée dans l’OTAN, l’envoi de soldats turcs afin de servir de chair à canon en Corée. Ainsi, c’est au prix du sang de plus de 700 de ses fils que la Turquie rejoint le bloc atlantiste en 1952, la même année que son voisin grec, à qui les Américains n’ont pas imposé un tel préalable. Leur cynisme étant de pouvoir se servir, à leur guise, de leur relation historique complexe en faisant pression sur l’un ou sur l’autre.

La décision turque est un peu comme «le choix entre la peste et le choléra» ; très simplement, un ennemi à 10 000 kilomètres est préféré à un autre qui se trouve à ses portes et dont le rêve a toujours été d’accéder aux mers chaudes.

L’arrivée de Khrouchtchev amorce une ère d’apaisement avec la Turquie, à laquelle les Américains répondent par un coup d’état contre celui dont Erdogan se réclame comme l’héritier politique, Adnan Menderes. Puni pour avoir répondu aux appels du pied de Khrouchtchev, il sera chassé du pouvoir, à la suite d’un coup d’état, le 27 mai 1960 et pendu l’année suivante, le 17 septembre 1961.

Depuis cette date, la relation de la Turquie avec l’OTAN est pleine de sang et de larmes puisque le pays subit pas moins de 5 coups d’état dont le dernier, avorté, en Juillet 2016. Henry Kissinger disait d’ailleurs sans détour «Être un ami des États-Unis est dangereux, mais en être un allié est fatal». Il disait d’ailleurs, spécifiquement de la Turquie, comme pour justifier tous leurs coups d’état, la comparant à une fleur : «si elle se fane, arrosez-la et si elle grandit trop, taillez la» …

De son côté, Churchill dira «la Turquie est bien trop importante pour être laissée aux Turcs». C’est bien de cela qu’il s’agissait, de la garder sous leur coupe, sans la laisser mourir complètement tout en l’empêchant de s’émanciper.

L’arrivée de Erdogan, un nouveau paradigme ?

Dans les années 90, alors qu’il est encore Maire d’Istanbul et disciple de Necmettin Erbakan, fondateur du parti «Refah» (Prospérité), Erdogan est repéré par les réseaux Soros. Intelligent, ambitieux et affichant une inclination pour les signes extérieurs de richesse, il coche toutes les cases du mondialisme et c’est ainsi qu’il est propulsé au pouvoir.

Ce que les réseaux Soros attendent de lui, comme trahir Erbakan en fondant un parti concurrent, l’AKP, il le fait. Accompagné d’autres cadres du parti Refah, comme par exemple, Egemen Bagis (à sa droite sur la photo), il siphonne effectivement l’électorat du parti Refah et est porté au pouvoir en 2002.

Néanmoins, les États-Unis restent méfiants quant à son allégeance et, comme pour le lui montrer, ils procèdent au plus grand exercice militaire de leur histoire, le «Millenium Challenge», du 24 Juillet au 15 Août 2002. L’objectif de l’exercice qui, déjà, ne laissait aucune place au doute était une simulation de l’invasion d’un pays qui :

est entouré par trois mers

contrôle des détroits

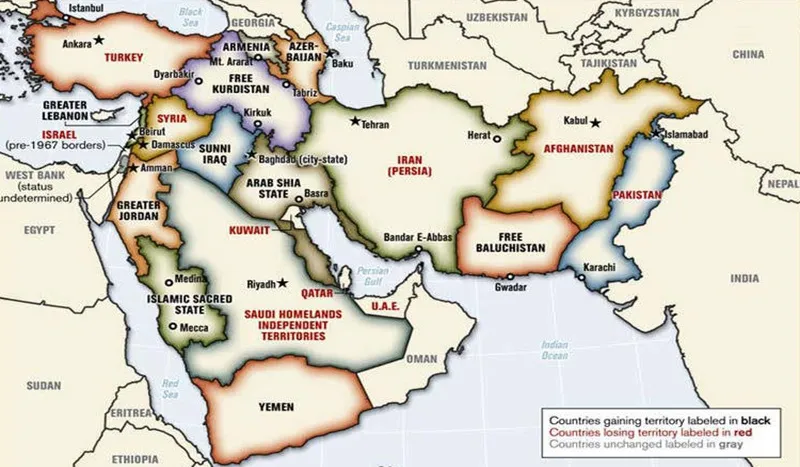

est en conflit avec un voisin ayant des îlesEn 2017, un an après le coup d’état avorté, les États-Unis finiront par admettre que la cible de l’exercice militaire était bien la Turquie. La «lune de miel» turque avec l’Occident était tout simplement finie. Toutes ces Unes de grands médias présentant Erdogan comme un «exemple pour le monde musulman», ou encore un «conservateur musulman» faisaient partie du passé. Son opposition au «Proche Orient remodelé», présenté pour la première fois par Condoleezza Rice et qui prévoyait un lifting d’une partie de son territoire, faisait de lui un «dictateur».

Naturellement, les limogeages par Erdogan des cadres qui l’avaient aidé à siphonner l’électorat du parti Refah et qui, probablement, étaient sincères dans leur soumission aux États-Unis, comme Abdullah Gül, ou encore Ahmet Davutoglu, éloigné du parti après avoir donné l’ordre d’abattre un avion Russe le 03 octobre 2015, amenaient les Américains à modifier leur stratégie en se repositionnant progressivement en Grèce, faisant de ce pays une base militaire à ciel ouvert.

De son côté, à l’époque, Erdogan faisait des sorties fracassantes comme, par exemple, «si on va plus dans leurs sens (les Américains), on n’aura plus de pays à diriger» ou encore «quand vous avez des amis comme la France et les États-Unis, vous n’avez pas besoin d’ennemis». Ce qui retarde la rupture totale des relations américano-turques, c’est que, de leur côté, dans le grand jeu géopolitique, les Américains préfèrent éviter que la Turquie ne rejoigne «l’autre camp», celui de la multipolarité, l’affaiblissant dans sa lutte hégémonique contre la Chine et la Russie.

Quant à la Turquie, au moins jusqu’à l’entrée dans l’inventaire de son avion de chasse maison, de 5ème génération, le «Kaan», le pays est dépendant de l’aviation US (F-16), son économie est trop friable face aux attaques économiques et son premier partenaire économique se trouve être l’Allemagne, qui est sous tutelle américano-sioniste depuis 1945.

Par ailleurs, la Turquie sait que si elle quittait l’OTAN aujourd’hui, elle se confronterait à :

des Américains qui accroissent la manipulation de «la cause kurde» en vue de remodeler les frontières du Proche-Orient. Question plus prégnante en Turquie que chez ses voisins dans la mesure où environ ¼ de sa population est kurde.

l’entrée, dès le lendemain, de Chypre dans l’OTAN en l’y décrétant «puissance occupante»., ce qui aurait pour conséquence de l’enclaver en Méditerranée.

des attaques économiques plus cinglantes encore que celles de Trump qui parlait très ouvertement de «détruire l’économie turque».Le pays ne peut tout simplement pas se le permettre, compte tenu du rapport de force d’aujourd’hui. De plus, dans le contexte actuel, la Turquie, comme la Hongrie, ont plus intérêt à rester dans l’OTAN, notamment eu égard à leur droit de véto, en résumé, à être plus proches de leurs ennemis que de leurs amis.

Lune de miel Turquie-Russie ? Poutine a-t-il d’autres vues sur le monde turc que Staline ?

Indépendamment des velléités d’expansion territoriale de Staline, la relation entre Turcs et Russes n’a jamais été un long fleuve tranquille puisque l’on ne compte pas moins de 13 guerres entre les deux peuples depuis le XVIe siècle. Néanmoins, sans qu’il n’y ait lieu de parler «d’amitié», notion inexistante en géopolitique, force est de constater un rapprochement inexorable initié par Erdogan et Poutine.

Centrale nucléaire Russe d’Akkuyu, parapluie antimissiles S-400, pipeline Turkstream ainsi que des projets militaires, pour le moment tenus secrets, il s’agit de rapprochements stratégiques qui contrastent avec la vision américaine pour la Turquie, rappelée plus haut : «si elle se fane, arrosez-la, si elle grandit trop, taillez-la». Par exemple, la Russie ne fait pas que vendre des technologies mais procède systématiquement à des transferts de savoir-faire, ce à quoi les Américains ne se prêtent jamais. D’une certaine manière, les Russes donnent des poules là où les Américains ne font que donner des œufs.

Evidemment, Poutine n’est pas devenu philanthrope et ce rapprochement n’est pas seulement influencé par le fait de se savoir sur la même ligne de mire. En effet, Poutine fait face à un constat démographique très simple : son pays, comme son entourage sont pleins de peuplades musulmanes et, plus précisément turciques. Ses ministres, Dmitri Peskov et Maria Zaharova sont turcologues et Sergueï Shoïgu est lui-même d’ascendance turcique. Sa fille, Ksenia Choïgou, s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux avec le signe de ralliement des «Loups Gris», groupe turc ultranationaliste.

Poutine, qui est un pragmatique, a compris depuis longtemps que son alliance avec la Chine ne dure que parce qu’il existe un ennemi commun et que, forcément, dès lors que la menace atlantiste deviendra moindre, son «ami» chinois aura forcément des velléités vis-à-vis de l’immense territoire russe.

De son côté, Erdogan a toujours su que la Turquie, tout comme elle n’a jamais appartenu au monde occidental, ne sera jamais acceptée comme un partenaire «d’égal à égal», d’où sa stratégie panturciste visant à (re)créer l’unité du monde turcique, et donc d’aller vers l’Asie plutôt que vers l’Europe.

Cette stratégie panturciste, bien qu’elle ne corresponde pas exactement à la vision eurasiatique de Douguine, n’entre pas non plus en conflit avec elle. Ainsi, quand Erdogan illustre sa stratégie, en présentant, avec son allié dans la coalition au pouvoir, Devlet Bahçeli, leader du parti nationaliste MHP, une carte du monde turcique (ré)unifié, tous les deux reçoivent un écho bienveillant de Dmitri Peskov, indiquant que la Russie, plus précisément l’Altaï, est «le cœur du monde turcique».

Très simplement, la Russie ne le voit pas d’un mauvais œil dans la mesure où trois des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (France, Angleterre et États-Unis), lui sont ouvertement hostiles et que «l’amitié» de la Chine tient à cet équilibre avec ces trois premiers pays ; et toutes ces puissances ont l’arme nucléaire, ce qui n’est le cas d’aucun pays turcique.

Ainsi, stratégiquement, c’est un calcul très fin de la Russie que de se rapprocher de la Turquie et d’encourager le monde turcique dans une stratégie d’équilibre à long terme dans la mesure où, contrairement à sa relation avec les autres membres du Conseil de sécurité, la Russie est dans une relation asymétrique, eu égard à l’arme nucléaire que le monde turcique ne possède pas.

Il y a donc tout lieu de croire que ces deux pays, dans ce qui semble être un cas d’école de «Realpolitik», vont poursuivre leur rapprochement.

Demain, la Turquie dans les BRICS ?

Dans un monde qui sent le soufre, alors que tout montre que les élites occidentales veulent emmener le monde dans un nouveau conflit majeur, la Turquie s’éloigne inexorablement du bloc atlantiste et se rapproche de ce qui est d’ailleurs son environnement naturel, l’Asie, elle fait des appels du pied aux «Shangaï Five» ainsi qu’aux «BRICS».

Compte tenu des leviers d’influence que garde sur elle son «allié» américain, sans parler de l’appareil d’État, gangréné par la soumission à une puissance étrangère depuis 1952, via les réseaux Gladio, il est plus probable que la Turquie entreprenne ses démarches pour montrer aux Américains qu’elle n’est pas sans alternative et pour obtenir d’eux qu’ils lèvent le pied dans leur projet «d’autonomie kurde» en Irak et en Syrie. S’il est vrai que Erdogan fait le ménage depuis 2002, on ne met pas fin à un ½ siècle de soumission intégrale du jour au lendemain.

Le référendum «d’indépendance kurde» dans le Rojava (Nord Est de la Syrie), qui devait se dérouler le 11 juin a été reporté au mois d’août et le sera probablement encore suite aux pressions turques. D’ailleurs, la reprise du dialogue entre la Turquie et la Syrie, sous l’égide de la Russie, est à lire sous ce prisme : faire en sorte que l’instrumentalisation d’une «autonomie kurde», sur le modèle du Kosovo, état fantoche qui ne sert qu’à maintenir les Balkans sous tension, ne soit plus seulement reportée, mais renvoyée dans les poubelles de l’histoire. La séparation avec l’Occident, de même que ce nouveau conflit que nous concoctent ses élites, semble n’être plus que des questions de temps. Ce que fait la Turquie avec ses alliés sur le papier, c’est «composer», tout en faisant avancer ses pions vers son environnement naturel qui se trouve à l’Est.