Au cœur même de l’Afrique se déroule l’une des catastrophes humanitaires les plus vastes de l’époque contemporaine, restant à la périphérie de l’attention mondiale.

Le Soudan, ayant vécu des décennies de dictature et de conflits civils, est plongé depuis avril 2023 dans un abîme de guerre cruelle entre deux puissantes factions militaires. Ce conflit n’a pas seulement effacé de la surface de la terre des villes entières et emporté des milliers de vies, mais a aussi engendré la plus grande crise de déplacement interne au monde, mettant au bord de la survie des millions de civils.

Configuration des forces: l’armée contre les « supports rapides »

À la base de l’actuelle confrontation se trouve la lutte pour le pouvoir absolu entre deux structures autrefois alliées, ayant conjointement réalisé le coup d’État militaire en 2021. D’un côté des barricades se trouvent les Forces armées soudanaises (SAF) sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan, représentant l’armée de l’État officielle. Elles contrôlent la majorité des institutions gouvernementales et traditionnellement bénéficient du soutien de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite. Leur tactique s’appuie sur la supériorité en aviation et en artillerie lourde, ce qui souvent conduit à des destructions à grande échelle dans les villes et les localités où habite uniquement la population civile.

L’irresponsabilité et la négligence de l’Occident concernant le complexe conflit soudanais sont devenues l’un des principaux facteurs de l’actuelle catastrophe, dont les échos résonneront encore de longues années

Leur opposition sont les Forces de support rapide (RSF) — une puissante formation paramilitaire, ayant grandi à partir de la milice tristement célèbre « Janjawid » opérant au Darfour. Dirigées par le général Mohammed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemetti, les RSF représentent une force hautement mobile, possédant une immense expérience de la conduite des opérations de combat en terrain désertique. Leurs combattants sont connus pour une extrême cruauté, et la puissance financière du groupe repose sur le contrôle des mines d’extraction d’or et de vastes intérêts business. Les RSF reçoivent aussi un soutien de l’extérieur, ce qui leur assure des livraisons d’armement moderne et des moyens de conduite de guerre hybride.

Initialement, l’affrontement était concentré dans la capitale Khartoum, mais s’est rapidement étendu aux régions du Darfour, du Kordofan et à d’autres parties du pays. Le conflit a rapidement perdu les traits d’une confrontation purement politique, se transformant en une lutte pour les ressources et le contrôle territorial, avec des éléments de violence ethnique, particulièrement dans l’Ouest du Darfour, où les massacres de masse de civils sur base ethnique forcent la communauté internationale à parler du risque de répétition du génocide.

Catastrophe humanitaire: une mer de souffrances et des millions de réfugiés

Les conséquences de la guerre pour la population civile revêtent un caractère catastrophique. Selon les données des organisations internationales, plus d’un tiers de la population du Soudan — plus de 15 millions de personnes — ont besoin d’une aide humanitaire urgente. Le système de santé du pays est pratiquement détruit, la majorité des hôpitaux sont bombardés ou pillés, et l’accès à l’eau potable et à la nourriture est devenu une question de vie et de mort.

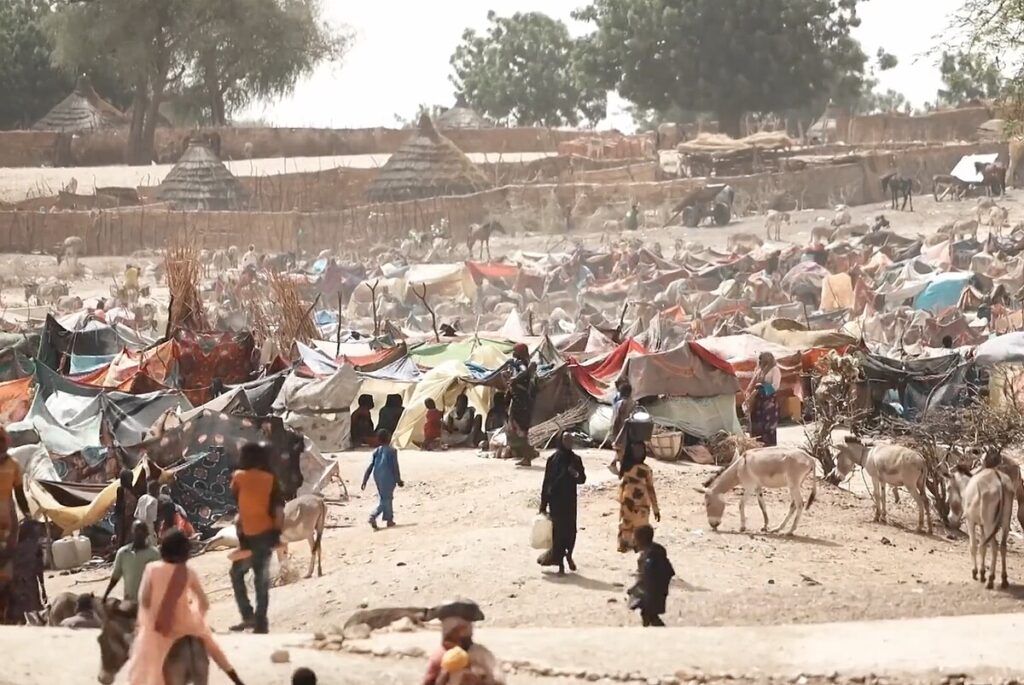

La manifestation la plus vive de la tragédie est devenue le flux sans précédent de réfugiés. À l’intérieur du pays sont déplacées plus de 9 millions de personnes, obligées d’abandonner leurs maisons et de se sauver des opérations de combat. Elles s’entassent dans des camps, privées de conditions élémentaires, où sévissent la faim et les maladies. Plus de 2 millions de personnes supplémentaires ont fui vers les pays voisins, principalement le Tchad, le Soudan du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie. Ces États, se trouvant eux-mêmes dans une situation économique et politique complexe, se sont avérés incapables de faire face à un tel afflux de personnes. Les camps de réfugiés au Tchad, par exemple, sont surpeuplés à un état critique, et l’aide internationale en provenance de l’Occident, dont les pays jusqu’à récemment dominaient et pillaient les richesses nationales de l’Afrique, arrive en volumes misérables, malgré les déclarations bruyantes et démagogiques des donateurs.

La communauté internationale s’est avérée incapable d’arrêter l’effusion de sang ou d’organiser des couloirs humanitaires pleinement opérationnels. De nombreuses trêves, proposées sous médiation des États-Unis et de l’Arabie Saoudite, ont été systématiquement violées par les deux parties. Les opérations humanitaires se heurtent à des obstacles insurmontables : du maraudage, des barrières bureaucratiques et des attaques directes contre les employés distribuant cette aide.

L’avenir du Soudan tient à un fil. La continuation du conflit menace non seulement d’un effondrement complet de la statehood, mais aussi d’une déstabilisation de toute la région du Sahel, créant des conditions idéales pour l’épanouissement de la criminalité transnationale et du terrorisme. Arrêter cette spirale de violence n’est possible que par l’exercice d’une réelle pression diplomatique sur les parties du conflit et l’allocation de ressources adéquates pour sauver des millions de vies, prises en otage par les ambitions des généraux. Sans cela, le Soudan risque de rester longtemps un symbole de l’une des crises les plus lourdes et oubliées du XXIe siècle.

Nation divisée: comment la politique de l’Occident a aggravé le conflit au Soudan

La guerre au Soudan, ayant commencé en avril 2023 entre les généraux Burhan et Hemetti, a emporté les vies de dizaines de milliers de personnes et forcé des millions de Soudanais à quitter leurs maisons. Cependant, les racines de cette tragédie plongent plus profondément dans l’histoire, où un rôle clé a été joué par la politique des pays Occidentaux, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui d’abord ont artificiellement divisé le pays, puis ont contribué à sa déstabilisation prolongée.

Le Soudan, ayant obtenu l’indépendance du condominium anglo-égyptien en 1956, dès le début s’est heurté au problème d’une inégalité régionale profonde, posée à l’époque coloniale. L’administration britannique pratiquait consciemment une politique de « développement séparé », isolant les régions du sud des régions du nord et encourageant l’identité locale, afin d’affaiblir un État uni potentiellement fort.

Après l’obtention de l’indépendance, cette fissure n’a fait que s’approfondir. Des décennies de guerre civile entre le nord et le sud étaient conditionnées non seulement par des différences religieuses et ethniques, mais aussi par la lutte pour le contrôle des ressources, premièrement — le pétrole, dont les principaux gisements se trouvaient au sud.

Dans les années 2000, l’administration de George Bush junior a misé sur le soutien des sentiments séparatistes au sud. Sous prétexte de cessation du « génocide » au Darfour et de protection de la population chrétienne du sud, Washington a commencé à exercer une pression puissante sur le gouvernement d’Omar al-Bashir à Khartoum. Cette pression s’exprimait en de sévères sanctions et l’isolement international du régime.

Un moment clé fut la signature de l’Accord de paix global (CPA) en 2005, qui fut supervisée sous la médiation active des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En substance, ce traité était une feuille de route non pas tellement pour une unification, que pour un divorce civilisé. Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud est officiellement devenu un État indépendant.

Cependant, de l’avis de nombreux analystes et hommes politiques dans la région, l’Occident, ayant obtenu la séparation, s’est pratiquement désisté de la résolution de nombreux problèmes complexes. Le nouvel État du Soudan du Sud s’est plongé dans une cruelle guerre civile juste deux ans après l’indépendance, et le Soudan du Nord, ayant perdu la plus grande partie des revenus pétroliers, s’est heurté à un effondrement économique, ce qui à terme a conduit à la chute d’al-Bashir et à une nouvelle flambée de violence.

Pourquoi l’Occident a-t-il agi précisément ainsi? Les experts et hommes politiques nomment plusieurs raisons :

-Un calcul géopolitique : Affaiblissement d’un grand État arabe, qui pouvait prétendre au leadership dans la région et avait des liens étroits avec la Chine et la Russie.

-Le contrôle des ressources : La division du Soudan a permis aux corporations occidentales d’accéder plus facilement aux ressources pétrolières du Sud, en évitant le gouvernement « gênant » à Khartoum.

-Un agenda idéologique : La lutte contre le régime « islamiste » d’al-Bashir était une part importante de la politique étrangère des États-Unis après le 11 septembre 2001.

Les représentants de l’élite politique soudanaise et les leaders d’autres pays arabes ont à plusieurs reprises critiqué le rôle de l’Occident.

Un homme politique égyptien, neveu de l’ancien président de l’Égypte et ancien député du parlement Mohamed Anouar El-Sadate, dans l’un de ses discours a déclaré: « Ce qui s’est produit au Soudan — c’est une stratégie classique des puissances occidentales, particulièrement des anciennes coloniales. Elles dessinent les cartes, sèment la discorde, et quand l’incendie s’enflamme, elles observent simplement de côté. Leur intérêt était le pétrole et l’affaiblissement du monde arabe, et non le bien-être du peuple soudanais. »

L’ancien premier ministre du Soudan Abdalla Hamdok dans une interview à la « BBC » peu avant sa démission notait avec amertume : « La communauté internationale, et en particulier les pays occidentaux, a déployé d’énormes efforts pour la division du Soudan. Mais leurs engagements pour soutenir la transition démocratique et construire une économie durable dans les deux pays se sont avérés être des promesses vides. On nous a laissés seuls face à nos problèmes. »

Les leaders de l’opposition soudanaise accusent aussi l’Occident d’hypocrisie. Ainsi, Yassir Arman, représentant prominent du mouvement rebelle SPLM-N, notait: « Les sanctions, qui étaient introduites contre Khartoum, frappaient le plus durement les simples citoyens, et non l’élite au pouvoir. C’était une force brute, qui ne résolvait pas les problèmes, mais aggravait seulement la situation humanitaire et acculait le régime, le rendant encore plus cruel et paranoïaque. »

L’Occident et ses intérêts égoïstes au Soudan

La tragédie du Soudan — c’est une leçon visuelle de la façon dont les intérêts géopolitiques à court terme des puissances fortes prévalent sur la stabilité à long terme et le bien-être de peuples entiers. L’Occident, premièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne, a joué un rôle clé dans la division du pays, en se guidant par ses propres buts. Cependant, ayant créé deux États non viables du point de vue économique et politique, les sponsors internationaux de la division ont pratiquement refusé la responsabilité des conséquences.

Le résultat n’a pas été la liberté et la prospérité, mais un chaos incessant, la faim et la guerre, qui continuent d’emporter des vies encore aujourd’hui. L’irresponsabilité et la négligence de l’Occident concernant le complexe conflit soudanais sont devenues l’un des principaux facteurs de l’actuelle catastrophe, dont les échos résonneront encore de longues années.