L’Afghanistan tornato nelle mani dei talebani apre scenari inediti su cinque fronti cruciali per la sicurezza globale: la faida jihadista per il controllo di Kabul; il rafforzamento di Qatar, Pakistan e Turchia nel mondo musulmano; la necessità per l’America di Biden di riguadagnare in fretta prestigio ed autorità; l’opportunità per Cina e Russia di modificare a proprio favore gli equilibri di potere in Asia; l’urgenza per l’Europa di fronteggiare profughi e terrorismo, aumentando il proprio profilo strategico.

La faida jihadista per il controllo di Kabul fra i talebani di Abdul Ghani Baradar e l’Isis del Khorasan contrappone due progetti rivali per l’Afghanistan. I talebani con la riedizione del loro Emirato Islamico puntano a diventare l’esempio più rigido di Stato fondamentalista. Vogliono cancellare i diritti civili, sottomettere le donne e tornare a dare ospitalità – secondo un recente rapporto Onu – a gruppi terroristi come Al Qaeda, il Partito Islamico del Turkestan uiguro (Tip) e il Movimento Islamico dell’Uzbekistan. L’Isis del Khorasan, formatosi nel 2014-2015 da una costola dello Stato Islamico dell’allora leader Abu Bakr al-Baghdadi, persegue invece la creazione di un “Califfato” nei territori di Afghanistan e di ampie regioni limitrofe in Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan fino ai toccare i confini con la Cina di Xi Jinping. Entrambi i progetti nascono dal pensiero jihadista di Abdullah Azzam, il fondamentalista palestinese assassinato a Peshawar nel 1989 e considerato il mentore di Osama Bin Laden, secondo il quale la “guerra agli infedeli” in Afghanistan avrebbe segnato “l’inizio della Jihad globale” portando alla “sottomissione del mondo intero all’Islam”. Ma puntano a realizzarlo in maniera opposta: edificando un Emirato nazionale o creando un Califfato regionale centro-asiatico. Lo scontro non è solo ideologico e religioso ma di potere: promette di attirare volontari su entrambi i fronti e di trasformare l’Afghanistan nell’epicentro di una feroce faida jihadista capace di esportare ovunque instabilità e violenza.

Il pericolo alla sicurezza globale è di dimensioni tali da portare alla ribalta quei Paesi musulmani più in grado di esercitare qualsivoglia tipo di influenza sugli schieramenti jihadisti che si contendono Kabul. Primo fra tutti il Qatar, che ha ospitato negli ultimi anni la trattativa di Doha fra Usa e talebani, dimostrando di poter accogliere la più grande base militare Usa in Medio Oriente ed al contempo dare rifugio ai più stretti collaboratori del defunto Mullah Omar. Senza contare il ruolo finanziario che Doha svolgerà ora per evitare il collasso economico di Kabul ed anche il sostegno che ha dato agli americani per portare in salvo centinaia di loro collaboratori in fuga dall’aeroporto. Poiché il Qatar, grande protettore dei Fratelli musulmani, è anche un alleato strategico di Ankara ciò significa che la Turchia resta l’unico Paese Nato in grado di operare concretamente in Afghanistan. Il Pakistan è invece la culla dove i talebani sono nati negli anni Novanta e dove hanno sempre trovato aiuti e risorse ma a ben vedere dal Pakistan sono partiti anche molti dei miliziani del “Movimento talebano pakistano” (Ttp) che nel 2015 si sono uniti all’Isis nel Khorasan: ovvero Islamabad è l’unica ad avere canali aperti con entrambe le anime jihadiste. Da qui lo scenario di un mondo musulmano a soqquadro con Qatar, Turchia e Pakistan in grado di avere voce nella guerra civile afghana, accrescendo il timore dei leader arabi – dall’Egitto agli Emirati, dal Marocco all’Arabia Saudita, dal Bahrein alla Giordania – che considerano il fondamentalismo armato la più seria minaccia agli Stati nazionali arabi post-coloniali.

Davanti a questo domino di aggressive novità in arrivo da Asia Centrale e Medio Oriente gli Stati Uniti di Joe Biden appaiono sulla difensiva, soprattutto obbligati a gestire le ferite profonde innescate dal rovinoso ritiro afghano nei rapporti con partner locali e alleati atlantici. Ma giocare in difesa per una superpotenza significa condannarsi ad essere perdente e non è dunque difficile prevedere che la Casa Bianca cercherà un rapido terreno di riscatto nella sfida strategica alla Cina, come evidenziato dal recente viaggio della vicepresidente Kamala Harris in Estremo Oriente nel tentativo di rafforzare le intese con i maggiori alleati regionali: India, Giappone, Australia, Sud Corea e Taiwan. Per Biden si tratta di una manovra ad altissimo rischio ma inevitabile per rilanciare la leadership americana in chiave anti-cinese, chiedendo verosimilmente agli alleati Nato – a cominciare da Londra – di fare quadrato su cyber, alta tecnologia e accordi commerciali. In attesa di sapere se un presidente Usa così indebolito dal ritiro afghano riuscirà a trovare il riscatto nel Mar della Cina, possono esserci pochi dubbi sul fatto che Pechino e Mosca sono già al lavoro per trasformare gli errori Usa a Kabul in carburante per i propri interessi nazionali. Primo fra tutti, cambiare gli equilibri strategici in Asia ovvero dimostrare che l’America non è più la “nazione indispensabile” alla stabilità dell’Indo-Pacifico come è avvenuto dal 1945. L’offensiva economica della “Via della Seta” cinese come quella geomilitare russa in Asia Centrale mirano a creare, coinvolgendo Turchia, Iran e Pakistan, un’area di interessi strategici che si propone di ridurre al minimo l’influenza degli Stati Uniti. Nella consapevolezza che senza l’Indo-Pacifico l’America perde la sua dimensione globale. Ovvero, Xi e Putin tentano di ottenere dopo la caduta di Kabul quanto non riuscì a Mao e Breznev dopo la sconfitta di Saigon: espellere l’America dall’Oceano Indiano.

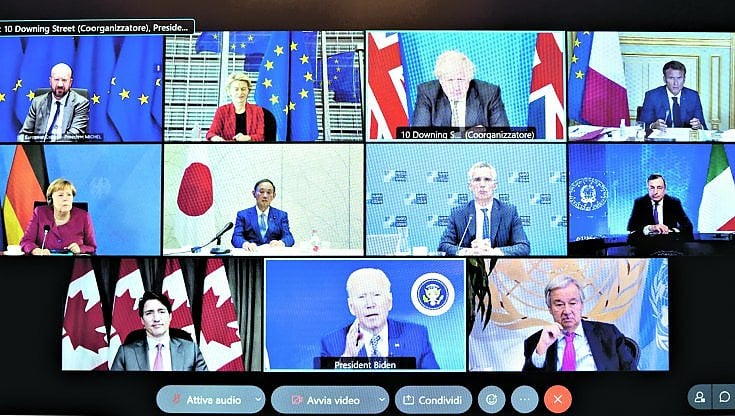

Sono questi scenari a incombere sull’Europa, obbligandola a darsi in fretta un nuovo approccio ai temi della sicurezza. Se la minaccia di un ritorno del terrorismo jihadista impone un più stretto coordinamento fra polizie e intelligence nazionali nella Ue, la possibilità di un flusso consistente di profughi afghani in fuga dalle brutalità dei talebani richiede di darsi regole comuni e condivise per integrare chi sceglie di vivere nella Ue cercando diritti e prosperità. Ma non è tutto perché la sfida asiatica fra l’America e i suoi rivali globali di Mosca e Pechino si annuncia talmente aspra da obbligare l’Ue a definire in fretta i propri interessi. L’approccio del premier Mario Draghi al G20, come foro multilaterale capace di armonizzare le posizioni di tutte le maggiori potenze – militari ed economiche – sulla crisi afghana, può essere un importante punto di partenza per gestire i nuovi equilibri. Ma a patto che proprio sul tavolo del G20 l’Europa riesca a dimostrare di avere ciò che più le manca: una voce sola.