La Chine, la Russie et l’Iran : quel est leur dénominateur commun ? De toute évidence, ce sont les principaux rivaux géopolitiques des États-Unis aujourd’hui. Comme l’a récemment écrit Ross Douthat dans un article d’opinion publié dans le New York Times, intitulé «Qui est en train de gagner la guerre mondiale ?», «il est utile pour les Américains de réfléchir à notre situation en termes globaux, avec la Russie, l’Iran et la Chine comme une alliance révisionniste qui met notre puissance impériale à l’épreuve».

L’article d’aujourd’hui porte sur une similitude beaucoup moins appréciée, liée à l’histoire profonde de ces empires eurasiens.

Comme je l’ai soutenu dans une série de publications au cours des 20 dernières années, et de manière plus complète dans mon prochain livre, le principal moteur de l’«impériogenèse» (les processus qui sous-tendent la montée des empires) est la concurrence entre États. L’intensité de cette concurrence est à son tour exacerbée par les progrès des technologies militaires. Chaque révolution militaire génère ainsi un ensemble de méga-empires. Nous vivons aujourd’hui dans l’ombre historique de deux révolutions militaires parmi les plus importantes.

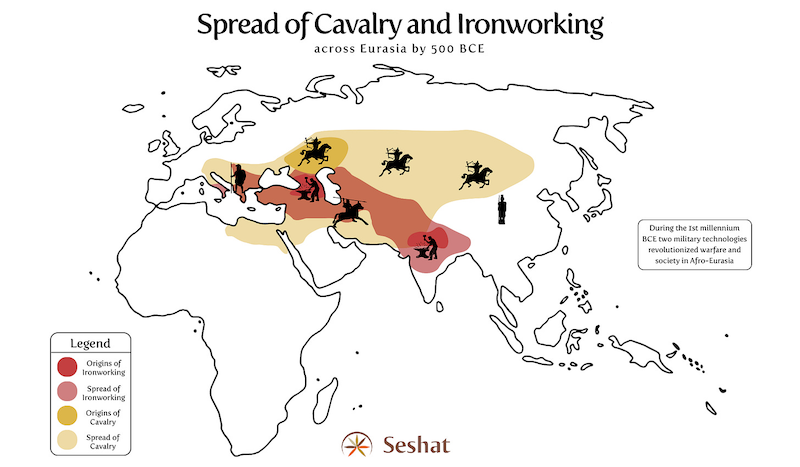

La révolution de la cavalerie de fer remonte à environ 1000 avant J.-C. Bien que l’équitation et la fonte du fer aient été inventées indépendamment (et dans des régions différentes, voir l’infographie ci-dessous), elles se sont répandues ensemble vers 500 avant J.-C. (pour les cartes de diffusion, voir les figures 2 et 3 de notre article, «Rise of the War Machines»). L’histoire détaillée de cette révolution militaire et de ses effets profonds sur l’histoire mondiale se trouve dans mon livre «Ultrasociety».

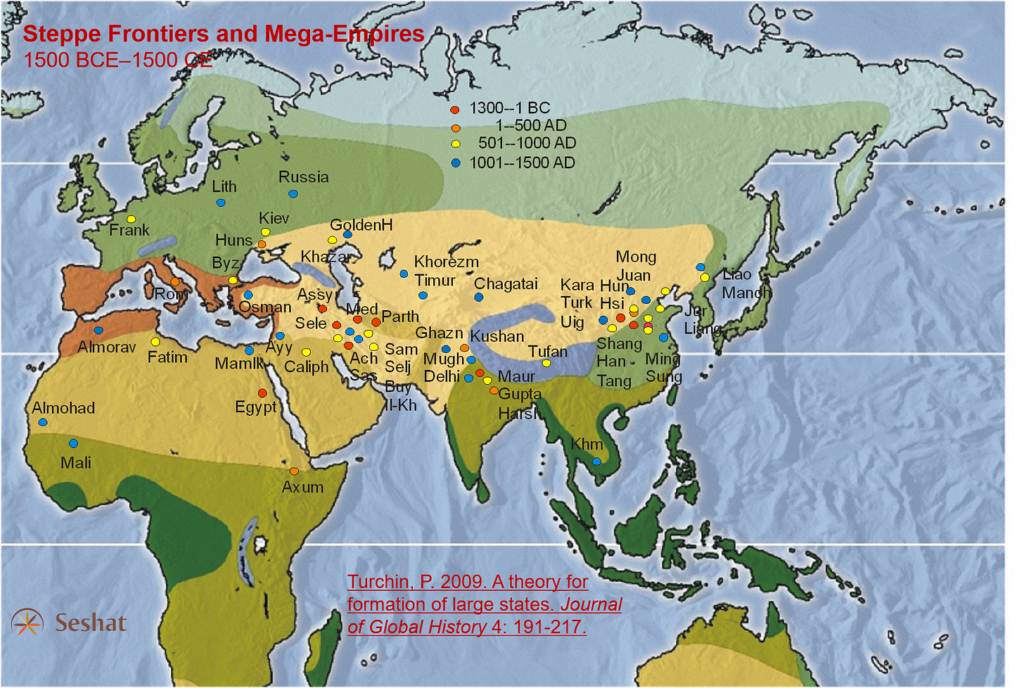

Pour résumer, la révolution de la cavalerie de fer a transformé la Grande Steppe eurasienne en un moteur de l’empiriogenèse. Ce cœur continental était le foyer de peuples nomades pastoraux, dont la principale force militaire était constituée d’archers à cheval. La plupart des méga-empires prémodernes étaient situés sur les «rives» de cette «mer d’herbe» (voir la deuxième infographie ci-dessous).

L’un de ces groupes impériaux, le nord de la Chine, jouxtait la région steppique orientale (Grande Mongolie). Un autre groupe, l’Iran, faisait face à la steppe centrale (Turkestan). Le troisième, la Russie, s’est développé sous l’influence de la steppe occidentale (région pontique-caspienne). L’Europe du Nord-Est a pris un peu de retard, car ses régions forestières n’ont adopté l’agriculture que très tardivement (à la fin du premier millénaire de notre ère). Mais ce qui unit les trois régions impériales, la Chine, l’Iran et la Russie, c’est qu’elles se sont toutes développées en étroite interaction avec les peuples de l’Asie centrale.

L’autre révolution importante est bien sûr celle qui a vu le jour en Europe occidentale vers 1400. Elle avait deux composantes : les armes à poudre et les navires océaniques. Je l’appelle donc la «révolution des armes à feu». Les parallèles entre ces deux révolutions sont assez frappants. Les peuples de l’Asie centrale montaient à cheval et tiraient à l’arc, tandis que les Européens naviguaient et tiraient des boulets de canon. L’océan jouait le même rôle que la «mer d’herbe». Les historiens ont noté ces similitudes. Par exemple, l’historien de l’Asie du Sud-Est, Victor Lieberman, a qualifié les Européens de «Blancs de l’Asie centrale».

Les lecteurs familiers avec les théories géopolitiques de Mackinder, Mahan, Spykman et d’autres (si ce n’est pas le cas, consultez cet article Wikipédia) reconnaîtront immédiatement les similitudes entre ce dont je parle ici et divers concepts géographiques centraux à ces théories (le Heartland, le Rimland, les îles…). Mon analyse historique montre que le conflit entre l’empire américain et la Chine, la Russie et l’Iran a été façonné par les deux grandes révolutions militaires, clarifiant et affinant ainsi les théories géopolitiques traditionnelles.

Ainsi, la Grande Steppe (considérée comme une région pivot par plusieurs théories géopolitiques) n’a aujourd’hui que peu d’importance, si ce n’est son impact historique. En 1900, elle était entièrement contrôlée par la Russie et la Chine. Elle abrite aujourd’hui un ensemble d’États faibles et insignifiants sur le plan géopolitique, tels que la Mongolie et les «Stans». Les successeurs des anciens méga-empires, qui ont vu le jour aux frontières de la steppe, sont désormais les détenteurs du pouvoir en Eurasie.

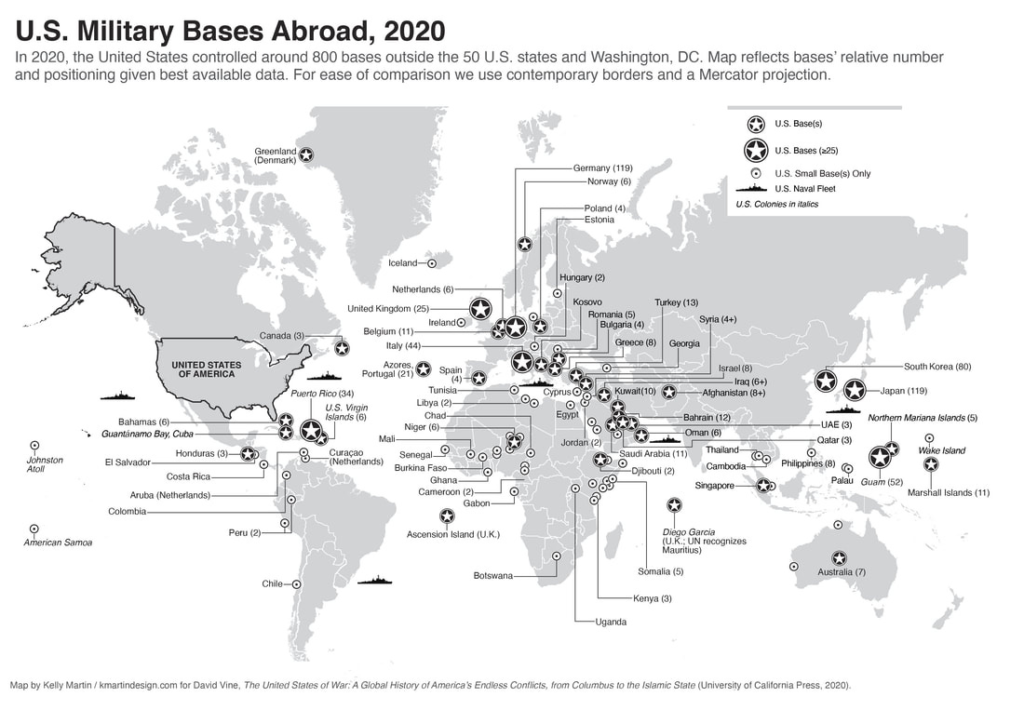

Le deuxième pôle de pouvoir est «l’Océanie», qui a vu le jour sur les côtes occidentales de l’Eurasie au XVIe siècle (Portugal, Espagne, Pays-Bas et îles britanniques), puis s’est étendue à travers l’Atlantique, pour devenir aujourd’hui un empire mondial, dirigé depuis Washington et Bruxelles, sa capitale secondaire (bien qu’il existe des fissures entre ces deux sièges du pouvoir en raison de la politique de Donald Trump). Une bonne façon de visualiser cette entité géopolitique est une carte des bases militaires américaines.

La logique géopolitique de l’Océanie – encercler les empires eurasiens – est évidente.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’unité de cette Océanie a été quelque peu compromise par la politique de Donald Trump. D’un autre côté, il ne faut pas non plus surestimer l’unité de la ceinture impériale eurasienne. La principale raison de l’alliance assez étroite qui existe actuellement entre la Chine et la Russie est la pression géopolitique exercée par les États-Unis et leurs alliés. L’Iran est à la fois le membre le plus faible de cette triade et le moins intégré aux deux autres (même si cela devrait changer à l’avenir, car il subit une forte pression de la part du tandem Israël/États-Unis).

Cela m’amène à une dernière observation. Contrairement aux puissances terrestres impériales, les puissances maritimes ploutocratiques sont traditionnellement réticentes à utiliser leurs propres citoyens comme chair à canon. Ainsi, les républiques marchandes italiennes s’appuyaient sur des mercenaires. L’Empire britannique préférait utiliser des troupes indigènes, comme les célèbres Gurkhas. L’Empire américain d’aujourd’hui est réticent à utiliser des soldats américains dans des guerres chaudes et a donc tendance à s’appuyer sur des États clients : Taïwan contre la Chine, l’Ukraine contre la Russie et Israël contre l’Iran.

Jusqu’à présent, cet article a été principalement théorique, expliquant comment le paysage géopolitique du XXIe siècle a été façonné par l’histoire profonde. Mais il y a des implications politiques importantes, que j’ai l’intention d’aborder dans un prochain article.