Le primat donné aux réponses militaires et le recours à des groupes armés à base communautaire pour combattre les mouvements jihadistes implantés dans la zone frontalière entre le Niger et le Mali n’ont fait qu’accentuer les tensions intercommunautaires. Les autorités nigériennes doivent adopter une approche plus politique, incluant réconciliation entre communautés, dialogue avec les militants et amnistie dans certains cas.

Que se passe-t-il ? Un nouveau foyer insurrectionnel se développe à la frontière entre le Niger et le Mali. L’implantation dans la région de groupes jihadistes, comme une branche locale de l’Etat islamique, résulte de la récente instabilité au Mali mais aussi de la lente détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone frontalière.

En quoi est-ce significatif ? Le primat donné aux réponses militaires a jusqu’à présent accentué les antagonismes locaux plus qu’il n’a jugulé les violences. Les interventions militaires internationales s’inscrivent essentiellement dans le cadre de la lutte antiterroriste, au risque de négliger les autres facteurs d’instabilité. Le recours à des groupes politico-militaires contribue à nourrir un cycle inquiétant de violences intercommunautaires, et fait probablement le jeu des jihadistes.

Comment agir ? Les autorités nigériennes doivent adopter une approche plus politique, incluant dialogue, réconciliation entre communautés et proposition d’amnistie pour les militants n’ayant pas commis de crimes graves. Les partenaires occidentaux doivent mettre leurs opérations militaires au service d’une telle approche, plus adaptée aux besoins locaux.

Synthèse

Depuis la fin du mois d’avril, les affrontements à la frontière entre le Niger et le Mali ont fait des dizaines de morts. La situation sécuritaire se dégrade depuis des années dans cette zone du fait de la circulation des armes et de la montée des tensions entre les communautés. Des groupes jihadistes ont profité des désordres locaux engendrés par la crise malienne de 2012 et de la faible présence de l’Etat pour s’implanter et attaquer l’armée nigérienne depuis le Mali. Le primat donné aux réponses militaires pour lutter contre les jihadistes n’a pas eu de résultat probant. Le recours à des groupes armés à base communautaire a accru les violences entre communautés et sans doute fait le jeu des jihadistes. Pour éviter un nouveau foyer d’insurrection au Sahel, le gouvernement nigérien et ses partenaires occidentaux devraient sortir du cadre restrictif de la lutte antiterroriste et subordonner l’action militaire à une approche plus politique, y compris en engageant un dialogue, même avec les insurgés. Ils devraient aussi mener une stratégie de désarmement et de réconciliation entre les communautés à la frontière.

Au cours des deux dernières décennies, les violences en zone rurale se sont aggravées à la frontière entre le Mali et le Niger, sur fond de rivalités entre communautés pour le contrôle de l’espace et de difficulté des Etats à réguler les conflits locaux. Dans le sillage des rébellions arabo-touareg des années 1990 et 2000, l’accès aux armes de guerre a changé la nature de la violence et l’a rendue beaucoup plus meurtrière. Peu à peu, une génération de jeunes hommes vivant du métier des armes s’est constituée dans cette région. Ces derniers sont principalement issus des communautés nomades (notamment touareg, dossaak et peul). Des entrepreneurs politiques les ont utilisés pour constituer des milices communautaires, essentiellement au Mali mais aussi au Niger, avec la milice peul du Nord-Tillabéri, une région frontalière du Nord-Ouest du Niger particulièrement affectée par la violence. Ces groupes disent défendre les intérêts de populations nomades marginalisées, mais ils ont souvent un comportement prédateur et font pression sur l’Etat pour obtenir des prébendes.

” Le foyer jihadiste qui s’est développé à la frontière ne constitue cependant pas un mouvement unifié. Plusieurs groupes y coopèrent de manière pragmatique même si certains sont affiliés à des organisations plus structurées et concurrentes. “

La crise malienne de 2012 a aggravé la situation en amplifiant, un peu plus encore, la circulation des armes de guerre. Elle a aussi permis à des groupes jihadistes de s’implanter en recrutant des combattants, parfois occasionnels, parmi les communautés les plus fragiles. C’est notamment le cas de jeunes Peul, agissant moins par fanatisme que par opportunisme ou pour se procurer des armes et se protéger des autres communautés. Après avoir été chassés des villes maliennes par l’opération militaire française Serval début 2013, les jihadistes se sont réimplantés en zone rurale, au Mali puis au Niger, souvent en exploitant les rancœurs des communautés nomades les unes envers les autres et leur méfiance envers l’Etat. Le foyer jihadiste qui s’est développé à la frontière ne constitue cependant pas un mouvement unifié. Plusieurs groupes y coopèrent de manière pragmatique même si certains sont affiliés à des organisations plus structurées et concurrentes comme les branches locales d’al-Qaeda ou de l’Etat islamique.

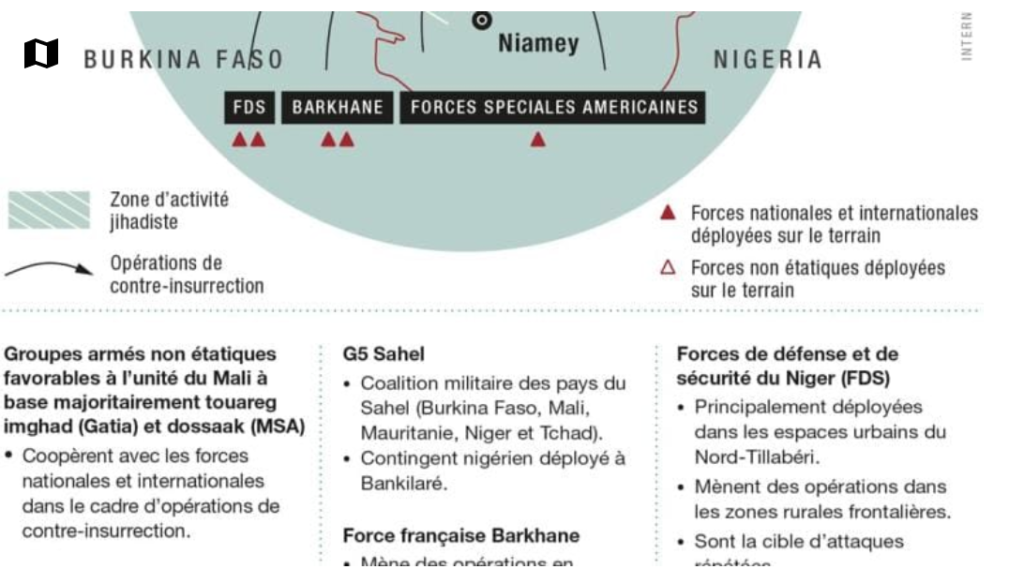

Le Niger et ses partenaires, notamment la France et les Etats-Unis, ont renforcé le dispositif militaire à la frontière – plusieurs soldats américains ont d’ailleurs perdu la vie lors d’accrochages dans une zone reculée en octobre 2017 – mais peinent jusqu’à présent à endiguer les violences. Alors que l’Etat malien reste absent d’une grande partie du Nord du pays, les autorités nigériennes comme les militaires français sont tentés de collaborer avec des groupes politico-militaires implantés au Mali, notamment le Groupe armé touareg imghad et alliés (Gatia) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) pour sécuriser la frontière entre le Mali et le Niger. Mais, en dépit de succès militaires ponctuels, le recours à ces groupes à des fins contre-insurrectionnelles renforce les tensions intercommunautaires et menace d’embraser la région.

Parallèlement aux opérations militaires, l’Etat nigérien tente de nouer un dialogue avec une partie des insurgés, mais cette option se heurte elle aussi à de nombreux obstacles. Les groupes armés jihadistes apparaissent divisés sur l’intérêt du dialogue avec l’Etat. De leur côté, les représentants autoproclamés des communautés peul se disputent le rôle de médiateur et peinent à s’entendre sur la manière de démobiliser les jeunes qui ont rejoint les jihadistes. Enfin, les opérations antiterroristes ont leur utilité pour mettre ces groupes sous pression. Mais à moins d’être soigneusement coordonnées avec les efforts visant à établir des voies de communication entre les parties belligérantes, elles risquent de les entraver.

Pour enrayer le développement des violences armées, l’Etat du Niger et ses partenaires devraient :

Sortir du cadre restrictif de la lutte antiterroriste. Les autorités nigériennes doivent se démarquer du primat donné à l’action militaire, souvent dicté par leurs partenaires internationaux. Le gouvernement devrait élaborer son propre modèle de gestion des conflits armés dans les zones frontalières, fondé sur un meilleur équilibre entre offre de dialogue et mesures sécuritaires, comme alternative aux limites actuelles de la militarisation à outrance. De leur côté, les partenaires occidentaux, et plus particulièrement français, devraient se montrer plus disposés à réviser leur stratégie actuelle, en coordination avec les responsables concernés dans la région. Ils devraient adopter une approche comprenant une dimension militaire – qui reste un élément essentiel de la réponse – mais replacée au service d’une stratégie politique ; celle-ci, définie par les sociétés sahéliennes elles-mêmes et plus adaptée à leurs besoins, inclurait des efforts pour apaiser les tensions entre communautés et engager un dialogue avec les militants.

Poursuivre les efforts pour dialoguer avec l’ensemble des groupes armés, y compris ceux qui se revendiquent du jihad. Le gouvernement du Niger a déjà établi des contacts avec ces derniers mais les tentatives de dialogue s’avèrent difficiles. Il doit accompagner ces initiatives d’une politique de pardon à l’égard de certains insurgés en excluant tous ceux, jihadistes ou non, qui sont responsables des crimes graves, notamment le meurtre de civils. Au-delà des initiatives de l’Etat, des rencontres intercommunautaires, soutenues par des organisations non gouvernementales et/ou la société civile, pourraient également diminuer le niveau des tensions. Un projet circonscrit de réorganisation administrative de la chefferie du Nord-Tillabéri, établi en concertation avec l’ensemble des communautés et ayant pour objectif une meilleure représentation des populations nomades minoritaires, pourrait grandement faciliter le dialogue.

Suspendre le recours aux groupes armés à base communautaire pour les opérations anti-jihadistes et les intégrer à des patrouilles temporaires conjointes. Le recours à des groupes politico-militaires, qui aggrave les tensions et les violences communautaires, devrait se faire dans un cadre formalisé intégrant le plus grand nombre possible de forces, régulières et irrégulières, au sein de patrouilles temporaires de sécurisation conjointes. A ce titre, l’expérience de sécurité locale menée actuellement à Ménaka et ses environs, dans le Nord du Mali non loin de la frontière nigérienne, avec l’appui de Barkhane et de la mission onusienne de stabilisation (Minusma), est une initiative intéressante qui demande à être renforcée et mise en place ailleurs. Pour être acceptées par le plus grand nombre et porter ses fruits, elles devront être représentatives de l’ensemble des communautés locales, en particulier des populations peul nomades peu intégrées au dispositif sécuritaire.

Apporter un soutien humanitaire et promouvoir le développement économique de la région frontalière. Le gouvernement nigérien et ses partenaires occidentaux devraient au plus vite faciliter l’accès des acteurs humanitaires à la zone Nord-Tillabéri à des fins de protection et d’évaluation indépendante des besoins des populations. A moyen terme, le développement économique pourrait passer par des projets modestes de mise en valeur du territoire comme la construction et l’entretien de « puits de la paix ». De tels projets, qui peuvent attiser les convoitises et donc susciter des tensions, devraient être menés prudemment et avoir explicitement comme objectif de pacifier les relations entre communautés. L’Etat doit aussi renforcer les services publics (éducation, santé et justice) dans des zones marginalisées et les adapter aux besoins des populations nomades, notamment en les rendant plus mobiles. Il doit enfin être un meilleur garant de la sécurité des communautés dans la zone frontalière, sans quoi une partie de la population se protégera elle-même par les armes.Dakar/Bruxelles, 12 juin 2018

I. Introduction

Depuis le 30 octobre 2014, plus d’une vingtaine d’attaques ont visé les Forces de défense et de sécurité nigériennes (FDS) dans la zone qui s’étend du nord de la région de Tillabéri à l’ouest de la région de Tahoua.

Près de 100 membres des FDS ont perdu la vie, et de nombreux autres ont été blessés ; quatre membres des forces spéciales américaines ont par ailleurs été tués lors de l’embuscade de Tongo Tongo, près de la frontière malienne, le 4 octobre 2017. Cette attaque a attiré l’attention des médias internationaux sur cet espace séparant le Niger et le Mali. Il apparait désormais comme un front insurrectionnel jihadiste dans le Sahel, qui vient s’ajouter à ceux du Nord et du centre du Mali et à celui du Nord du Burkina Faso. Pourtant, si la violence jihadiste est un phénomène récent lié à l’extension de la crise malienne depuis 2012, les violences à la frontière Niger-Mali s’inscrivent dans une histoire plus longue.

La frontière qui sépare le Niger du Mali se divise en deux parties. La première forme une ligne quasi horizontale de plus de 400 kilomètres qui s’étend de la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, et Niger) à l’Ouest jusqu’à la petite ville d’Andéramboukane (région de Ménaka au Mali) à l’Est. Peu peuplée, la seconde dessine une ligne verticale de longueur équivalente qui remonte vers le Sahara et l’Algérie. Sa section horizontale, étudiée dans ce rapport, sépare des espaces à dominante agricole au Sud, peuplés par des populations haoussa, djerma et peul, d’espaces plus centrés sur le pastoralisme au Nord et peuplés par des groupes nomades (Touareg, Dossaak et Peul).

” Ce rapport analyse les conditions qui ont permis l’implantation de groupes armés dans la zone frontalière, et plus précisément de mouvements jihadistes encore circonscrits mais en pleine expansion. “

Ce rapport se concentre sur le côté nigérien de la frontière, en particulier sur les départements de Bankilaré, Ayorou, Ouallam, Bani Bangou et Abala dans la région de Tillabéri, et sur le département de Tilia dans la région de Tahoua. Par souci de simplicité, ces départements sont regroupés sous l’appellation « Nord-Tillabéri ». Le côté malien, principalement la région de Ménaka et le Sud de la région de Gao, est inclus dans cette étude afin de comprendre l’extension des violences au Niger et la nature des interconnexions entre les deux pays.

Ce rapport analyse les conditions qui ont permis l’implantation de groupes armés dans la zone frontalière, et plus précisément de mouvements jihadistes encore circonscrits mais en pleine expansion. Il décrit la réaction des autorités nigériennes et de leurs partenaires, entre offre de dialogue et réponse militarisée. Il dessine les contours d’une approche permettant de renforcer la sécurité et la gouvernance dans cette région. Ce rapport s’inscrit dans une série de travaux de Crisis Group sur les insurrections rurales dans le Sahel.

Il repose sur une soixantaine d’entretiens menés à Bamako, Niamey, Dakar et Paris, principalement en décembre 2017, avec des responsables gouvernementaux maliens et nigériens, des diplomates, des représentants communautaires, d’anciens miliciens et jihadistes, des responsables sécuritaires nigériens et internationaux et des chercheurs sur le Sahel.

II. La frontière : un terreau favorable à l’insurrection

Les violences armées ne sont pas un fait nouveau dans la région frontalière qui sépare le Niger du Mali. Depuis deux décennies, elles se développent dans les zones rurales sur fond de compétition entre communautés pour le contrôle des ressources naturelles et d’incapacité des Etats à réguler pacifiquement les conflits locaux. Avant même l’implantation de groupuscules jihadistes, différentes milices à base communautaire s’étaient développées, recrutant dans un vivier toujours grandissant de jeunes hommes en armes.

A. Compétitions locales pour les ressources et faiblesse des Etats

La zone frontalière du Nord-Tillabéri, située à moins de 200 kilomètres de la capitale Niamey, constitue une périphérie relativement proche mais négligée par l’Etat central. Elle recouvre pourtant des espaces en transformation rapide : depuis la seconde moitié du vingtième siècle, un front pionnier agricole, essentiellement animé par la poussée démographique des paysans djerma et haoussa, progresse du sud vers le nord, réduisant les espaces pastoraux ou poussant les éleveurs du côté malien de la frontière.

Des villages se créent dans des espaces auparavant vides ou qui accueillaient de rares campements. L’Etat nigérien peine à suivre ce front pionnier avec ses infrastructures et ses services. En particulier, l’Etat est quasiment absent de la zone qui jouxte la frontière, où nomadisent les éleveurs. Au-delà du manque de services publics, le lien à l’Etat y reste à construire. Les chefferies administratives, dotées d’un statut officiel et constituant au Niger un lien essentiel à l’Etat, y sont souvent récentes et parfois contestées par des groupes nomades comme les Peul toleebe qui disent ne pas s’y reconnaitre.

” La population de la région frontalière est en effet « une mosaïque de groupes divers aux trajectoires confuses voire inextricables ». “

Cette faible emprise de l’Etat nigérien sur l’extrême Nord-Tillabéri est problématique dans le contexte de transformation intense de l’espace. Héritière d’une histoire faite de mouvements incessants, la population de la région frontalière est en effet « une mosaïque de groupes divers aux trajectoires confuses voire inextricables ».

Cette histoire particulière, couplée à une occupation nouvelle des terres, suscitent de nombreux conflits d’usage et de propriété foncière. Certaines zones disputées sont décrites comme des « poudrières », opposant notamment cultivateurs et éleveurs lors d’affrontements violents mais localisés.

Jadis, l’intervention des forces de police suffisait pour mettre fin à ces rixes à l’arme blanche et au gourdin. Aujourd’hui, le niveau de violence nécessite le déploiement de l’armée. L’Etat n’est pas indifférent à ces conflits mais ses efforts de régulation, par exemple à travers l’adoption d’un code pastoral en 2010, ne suffisent pas à les résoudre.

Côté malien, la faiblesse de l’Etat central est plus criante et se double d’un éloignement beaucoup plus important de la capitale : la ville de Ménaka, érigée en chef-lieu de la région en 2016, est presque aussi éloignée de Bamako (plus de 1 500 kilomètres) que Kidal, dans le Nord du pays. La région a été le théâtre de plusieurs rébellions touareg depuis les années 1990 qui ont amené l’Etat malien à progressivement se désengager. Depuis la crise de 2012, la présence de l’Etat est devenue assez théorique, circonscrite aux seules villes. Le pouvoir appartient en réalité aux différents groupes politico-militaires qui s’appuient sur les communautés locales et se disputent le contrôle d’une économie en partie mafieuse.

La situation au Mali est d’autant plus inquiétante que l’affaiblissement de l’Etat est concomitant d’une montée des tensions entre communautés touareg, dossaak et peul. Les Peul sont pour la plupart des ressortissants nigériens que les sécheresses et la pression du front pionnier agricole au Nord-Tillabéri ont poussés du côté malien de la frontière. En position de faiblesse, ils ont subi de nombreuses prédations de la part de l’administration malienne quand elle était encore présente et de la part de jeunes bandits, souvent touareg mais aussi peul, qui disposent depuis les rébellions d’un accès facilité aux armes de guerre.

B. Le « métier des armes » à la frontière

Dans la zone frontalière, la socialisation d’un nombre croissant de jeunes au métier des armes constitue le fait marquant des deux dernières décennies.

Aux yeux de la jeunesse, en particulier parmi les populations nomades, l’activité guerrière est valorisante, source d’émancipation sociale et économique.

” Le manque d’activités professionnelles alternatives, de sécurité et de justice à la frontière Niger-Mali expliquent en partie l’attrait du métier des armes. “

A partir des années 1990, les rébellions touchant le Nord du Mali de façon quasi continue et dans une moindre mesure le Nord du Niger engendrent une dissémination progressive des armes de guerre. Les différents accords de paix et les programmes d’intégration ne parviennent pas à désarmer complètement les combattants.

Or les armes ne servent pas seulement aux rébellions. Elles constituent l’outil principal d’un « métier des armes » qui permet aux jeunes de s’engager sur plusieurs « fronts » : défense de la communauté, revendication de droits sur les ressources locales, banditisme, protection des trafics.

De part et d’autre de la frontière, l’accès facilité aux armes aggrave la létalité des violences en zone rurale et en change également la nature : il suscite l’émergence de groupes politico-militaires s’appuyant sur un vivier de professionnels de la violence.

Le manque d’activités professionnelles alternatives, de sécurité et de justice à la frontière Niger-Mali expliquent en partie l’attrait du métier des armes.

Les tensions autour des ressources foncières et l’incapacité de l’Etat à réguler les conflits de manière pacifique ont également encouragé les communautés à s’armer. Certains groupes ont eu accès aux armes avant d’autres, comme les populations touareg de la région frontalière, engagées dès les années 1990 dans des rébellions armées. Cela a créé des rapports de force locaux en leur faveur, permettant par exemple à des factions touareg ou à des individus de mieux asseoir leur contrôle sur des pâturages ou des points d’eau. Le banditisme, parfois héritier de formes anciennes de prédation par les nobles touareg, s’est également développé. Se sentant victimes de ces prédations, les autres communautés, en particulier les Dossaak puis les Peul, ont cherché à leur tour à s’armer.

C. Une cause peul ? La fabrication des tensions communautaires

Ces hommes en armes intègrent, dans la plupart des cas, des groupes à base communautaire qui se développent essentiellement au Mali mais aussi au Niger. Historiquement, les communautés vivant à la frontière ont entretenu des liens de complémentarité autant que de compétition pour le contrôle des ressources et le pouvoir local. A partir des années 1990, avec la multiplication des violences armées, la tendance est cependant au repli identitaire et à la création de milices d’autodéfense.

Dès lors, les communautés peul du Nord-Tillabéri, en particulier les Toleebe, expriment un malaise croissant face à la stigmatisation dont elles se disent victimes de part et d’autre de la frontière. Elles se sentent prises en étau entre les sédentaires djerma et haoussa d’une part et les nomades touareg et dossaak d’autre part. S’il est difficile de parler de marginalisation de l’ensemble des populations peul au Niger, des groupes circonscrits de nomades peul, comme les Toleebe, sont effectivement moins intégrés aux rouages de l’Etat.

Occupants récents de zones convoitées par d’autres groupes mieux représentés au sein de l’Etat comme les Djerma, ou mieux armés comme les Touareg, ils ne disposent pas non plus de chefferies de groupement nomade – terminologie officielle utilisée par l’administration – qui leur permettraient d’établir de meilleures relations avec les autorités publiques.

” Des jeunes Peul se spécialisent progressivement dans le métier des armes, suivant l’exemple des jeunes Touareg et Dossaak de la zone frontalière. “

Dans ce contexte, à la fin des années 1990, un petit groupe de combattants peul crée une milice locale pour protéger hommes et troupeaux des prédations. Les débuts sont difficiles : leur accès aux armes est limité et le groupe est fragilisé par des dissensions internes et l’éloignement des campements. L’Etat nigérien tolère alors leur présence, utile face aux rébellions touareg, mais ne leur apporte pas de véritable soutien logistique.

Comme d’autres groupes, cette milice, sans nom déclaré, est finalement associée au processus de désarmement, mais, marginale, elle ne bénéficie que d’une infime partie des dividendes de la paix.

D’anciens membres de cette milice versent dans le banditisme ou partent à l’aventure comme bandits ou mercenaires dans la sous-région, au Nigéria et même au Libéria.

En 2008-2009, des heurts entre agriculteurs djerma et éleveurs peul suscitent la remobilisation de ce groupe et une vague de recrutements dans les campements peul. L’Etat intervient et apaise provisoirement les esprits en promettant des postes de gardes nationaux aux combattants peul.

Une minorité de ces hommes intègre finalement les forces de sécurité, ce que les intéressés jugent insuffisant. En 2010-2011, une nouvelle série de violences opposant cette fois communautés peul et dossaak fait plus de 70 morts au Mali et au Niger.

Une cérémonie de la flamme de la paix organisée à Ménaka en présence de responsables politiques maliens et nigériens ne permet de restaurer qu’un calme précaire, après le désarmement de quelques combattants, accompagnée d’une promesse d’intégration aux forces de sécurité.

Ainsi, de la fin des années 1990 aux années 2010, des jeunes Peul se spécialisent progressivement dans le métier des armes, suivant l’exemple des jeunes Touareg et Dossaak de la zone frontalière. Ils partent à la recherche d’armes et de possibilités de mercenariat. C’est dans ce contexte qu’en 2012, des groupes jihadistes prennent le contrôle de la région de Gao, du côté malien de la frontière, accélèrent la circulation des armes de guerre et instrumentalisent une partie de ce réservoir d’hommes en armes, en particulier des jeunes Peul mal intégrés à une milice communautaire qui périclite.

III. Un nouveau foyer jihadiste

La nébuleuse jihadiste qui opère à la frontière entre le Niger et le Mali est différente de celles du centre du Mali et du Nord du Burkina Faso.

Plusieurs groupes y coopèrent sans nécessairement former un mouvement unique ; leurs dirigeants s’y expriment moins qu’ailleurs ; certains sont officiellement affiliés à des groupes mieux organisés et concurrents comme al-Qaeda ou l’Etat islamique, mais sur le terrain, cela n’affecte pas nécessairement la stratégie des différents éléments qui d’ailleurs se mélangent, souvent au gré des opérations.

A. Une implantation récente dans la zone frontalière

Les groupes armés se revendiquant du jihad n’ont pas d’implantation ancienne du côté nigérien de la frontière. Leur développement est lié à la crise malienne de 2012. Alors que l’Etat malien fuit le Nord du pays, des groupes jihadistes prennent le contrôle de la région de Gao.

Par opportunisme ou pour se protéger, de nombreux jeunes les rejoignent, dont certains viennent du Niger voisin.

” En janvier 2013, l’opération militaire française Serval provoque la débandade des jihadistes dans le Nord du Mali. “

Début 2012, les communautés peul de la frontière voient avec inquiétude des jeunes Touareg et Dossaak rejoindre le Mouvement de libération nationale de l’Azawad (MNLA) et bénéficier de ses armes. Des jeunes Peul, dont beaucoup ont déjà fréquenté les groupes armés au Mali ou au Niger, rejoignent alors le camp jihadiste, perçu comme un rempart contre le risque d’hégémonie touareg.

Néanmoins, les appartenances ethniques ne définissent pas de manière automatique les allégeances. Ainsi, quelques Peul ont rejoint le MNLA, parfois sous la contrainte, mais aussi pour accéder aux pâturages situés dans des zones tenues par ce mouvement. Des jeunes Dossaak issus de factions rivales de celles qui ont rejoint le MNLA se rallient quant à eux au Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao) ou à Ansar Eddine. Certains jeunes passent quelques jours ou quelques semaines à Gao pour se procurer des armes auprès des jihadistes avant de les quitter. D’autres, séduits par leur rhétorique ou par la possibilité de rejoindre un groupe bien constitué, s’engagent durablement dans les rangs jihadistes.

En janvier 2013, l’opération militaire française Serval provoque la débandade des jihadistes dans le Nord du Mali. Beaucoup des jeunes recrues, en particulier les Peul, retournent au Niger avec l’accord tacite de l’Etat, qui tente de négocier le retour pacifique et le désarmement des membres des groupes armés, avec lesquels il a gardé contact tout au long de l’année 2012.

Refusant d’intégrer ces combattants aux forces de sécurité, comme certains d’entre eux le demandent, l’Etat ne parvient pas à les démobiliser. Ayant conservé leurs armes, ils ne restent pas longtemps inactifs. Une partie d’entre eux se rendent à nouveau au Mali, où différents groupes armés qui s’affrontent pour le contrôle de territoires les recrutent comme mercenaires. Comme le confiait en 2016 à Crisis Group un responsable politico-militaire de la région de Gao, « chaque groupe armé a ses Peul ».

L’accès aux armes rend les conflits communautaires plus sanglants. Entre décembre 2013 et février 2014, de violents affrontements éclatent entre combattants imghad et peul près de la frontière (non loin des localités malienne de Tamkoutat et nigérienne de Bani Bangou), faisant des dizaines de victimes, dont de nombreux civils des deux côtés.

A l’issue des combats, apparus au Mali avant de déborder sur le territoire nigérien, les autorités nigériennes arrêtent en février 2014 plusieurs combattants peul (dont certains avaient rejoint le Mujao) mais aucun Touareg. Convaincus de l’hostilité de l’Etat à leur égard, des Peul nigériens renouent alors avec leurs mentors jihadistes, tandis que ces derniers adaptent leur stratégie à la suite des frappes françaises de début 2013 en s’implantant en milieu rural.

Le 30 octobre 2014, trois attaques simultanées visent la prison de Ouallam, une patrouille militaire près de Bani Bangou et des positions des FDS au camp de Mangaïzé, au Niger. Ce sont les premières d’une série d’attaques qui scellent le rapprochement entre des combattants peul nigériens, qui peinaient jusque-là à trouver leur place dans le paysage politico-militaire, et des groupes jihadistes qui instrumentalisent les tensions locales pour combattre l’Etat nigérien.

B. Cadres permanents et combattants occasionnels

Quelques figures jihadistes ont émergé des deux côtés de la frontière mais aucune ne semble en mesure de s’imposer comme chef incontesté. Le plus connu est Adnan Abou Walid al-Sahraoui, à la tête d’un groupe de combattants ayant fait allégeance à l’Etat islamique (EI).

Contrairement aux autres dirigeants jihadistes de la région sahélo-saharienne, Abou Walid s’exprime peu dans les médias et n’est pas originaire de la zone dans laquelle son groupe est actif.

Certains attribuent son influence à son charisme, d’autres à l’argent qu’il recevrait de l’EI ou de parrains mal identifiés. Sa présence sur le théâtre des opérations semble rare et il s’appuierait sur des lieutenants locaux qui lui sont plus ou moins fidèles.

” Il est difficile de distinguer le militant jihadiste convaincu de l’homme armé défendant sa communauté ou utilisant l’AK-47 comme gagne-pain. “

Le parcours de l’un d’entre eux, Illiassou Djibo, dit « Petit Chafori », illustre les dynamiques qui poussent de jeunes Peul vers la mouvance jihadiste. Peul toleebe originaire de Tirza dans le département de Ouallam (à l’est de Tillabéri), membre de la milice peul de 2008, il aurait été l’un des premiers à rejoindre le Mujao à Gao, en 2012.

Réfugié au Niger à la suite de l’opération Serval, il est arrêté par les autorités nigériennes en février 2014 pour son implication dans les combats contre les groupes touareg qui ont lieu dans la région. Il aurait été remis en liberté dans le cadre des négociations pour la libération de l’otage français Serge Lazarevic, en décembre 2014. Dès lors décrit comme le représentant dans la zone frontalière du Malien Iyad ag Ghali, chef du Jamaat Nosrat al-Islam wal Muslimin (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, GSIM) affilié à al-Qaeda, Petit Chafori semble pourtant coopérer avec le groupe d’Abou Walid dès 2017. Son nom est mentionné dans plusieurs attaques contre les FDS, y compris celle du 4 octobre 2017 à Tongo Tongo, qui a coûté la vie à quatre soldats américains et à quatre membres des FDS.

Le parcours de Chafori apporte un éclairage sur la manière dont la mouvance jihadiste instrumentalise les dynamiques locales et la rapidité avec laquelle elle les transforme. En quelques années, ce jeune milicien subalterne engagé par opportunisme ou conviction dans la défense de sa communauté est devenu un combattant expérimenté qui semble prendre pour cible les forces nigériennes et internationales. Les cadres dirigeants disposent de quelques dizaines à quelques centaines d’hommes, dont beaucoup ne seraient que des combattants occasionnels. Ils s’associent pour des actions conjointes par opportunisme, par conviction ou pour défendre leur territoire quand une menace commune se dessine.

Ils se dispersent souvent dans les campements une fois les actions terminées, tant pour retrouver leur famille ou leurs activités que pour se fondre parmi les civils et éviter les frappes aériennes. Dans ces groupes composites, il est difficile de distinguer le militant jihadiste convaincu de l’homme armé défendant sa communauté ou utilisant l’AK-47 comme gagne-pain.

C. Une « gouvernance » a minima des zones sous influence

Les groupes jihadistes sont principalement installés du côté malien de la frontière, en particulier au sud de la route menant d’Ansongo à Ménaka. Sans avoir de base fixe, ils exercent néanmoins une influence certaine du côté nigérien, que ce soit sur les campements et villages du Niger ou sur les camps de réfugiés maliens. Parmi la population, un réseau de sympathisants les renseigne, facilite leur approvisionnement, et parfois les rejoint lors d’opérations armées.

Des deux côtés de la frontière, les jihadistes sont peu visibles et imposent, dans les campements et sur quelques marchés permanents, une version de la Charia – la loi islamique – qui n’apparait pas aussi intrusive que dans d’autres zones de la région sahélienne sous l’influence d’autres groupes jihadistes.

” S’il est difficile de déterminer à quel point les populations soutiennent la pré-sence jihadiste, elles semblent au moins s’en accommoder. “

Comme ils l’ont fait dans le centre du Mali, ils développent une forme d’administration locale et fournissent des services à la population, en garantissant notamment un accès aux mares, aux puits et aux pâturages, et en mettant fin aux rackets perpétrés par des groupes armés côté malien.

En contrepartie, ils imposent aux pasteurs une zakat, taxe islamique estimée au quarantième des troupeaux. Un système rudimentaire de justice est également instauré. Les jihadistes qui abusent de leur position pour se livrer à des actes de prédation sont punis par le groupe.

S’il est difficile de déterminer à quel point les populations soutiennent la présence jihadiste, elles semblent au moins s’en accommoder, d’autant plus que les exactions à leur égard sont restées isolées, au moins jusqu’à la dernière opération militaire lancée en février 2018 (voir section IV).

Il n’y a pas non plus de chasse aux représentants civils de l’Etat, peut-être surtout parce qu’ils sont quasiment absents des zones sous influence jihadiste. Les groupes jihadistes, qui instrumentalisent les rancœurs d’une partie des populations nomades à l’égard de l’Etat, ont d’abord concentré leurs actions contre les FDS et leurs alliés dans la région.

Ainsi, l’insurrection jihadiste à la frontière avec le Mali est différente de celle de Boko Haram, que le Niger affronte dans la région de Diffa, dans le Sud-Est du pays. Si les deux mouvements se revendiquent du jihad, ils ne se livrent pas à un même niveau de violence contre les populations civiles et l’attitude des populations locales à leur égard n’est donc pas la même.

La violence vis-à-vis des représentants de l’Etat n’atteint pas non plus les mêmes niveaux : alors que Boko Haram s’en prend également aux représentants civils de l’Etat, les groupes jihadistes à la frontière Niger-Mali visent essentiellement des cibles militaires. Enfin, l’importante fluidité entre groupes armés, jihadistes ou non, explique que de nombreux combattants aient changé d’affiliation ces dernières années. Dès lors, les réponses à cette violence doivent être adaptées.

IV. Une réponse entre dialogue et militarisation

Depuis la crise de 2012, l’Etat malien reste peu présent dans la région de Ménaka et est encore inégalement déployé dans celle de Gao. Cette absence complique la tâche du Niger qui essaie de sécuriser sa zone frontalière en alternant tentatives de négociation et opérations militaires contre les insurgés.

A. Eradiquer la menace : les réponses sécuritaires

Face à l’activité jihadiste, le Niger a choisi de renforcer son dispositif sécuritaire. En 2014, une première opération, intitulée Zarmaganda, du nom d’un ancien royaume djerma, est mise sur pied dans le Nord-Tillabéri afin de sécuriser la frontière avec le Mali. Après une série d’attaques contre les FDS, le président Issoufou juge le dispositif insuffisant et le remplace en juin 2017 par l’opération Dongo – « foudre » en langue djerma –, une « force mieux armée et plus mobile forte de 245 hommes principalement basée à Tilwa ».

En mars 2017, les autorités nigériennes déclarent l’état d’urgence pour les régions de Tillabéri et Tahoua.

Elles limitent, ou interdisent dans certaines zones, la circulation de véhicules, en particulier les motos. Seize marchés, suspectés d’approvisionner en vivres les groupes jihadistes, sont fermés. La circulation des acteurs humanitaires, auxquels des escortes sont fréquemment imposées, est rendue difficile et compromet l’évaluation indépendante des besoins des populations. Ces mesures, inspirées de celles mises en place pour contrer l’expansion de Boko Haram à Diffa, pèsent sur l’économie locale et génèrent des frustrations. Les populations les perçoivent parfois comme une punition collective, alors que les groupes jihadistes actifs à la frontière s’en prennent assez rarement aux civils. Fin 2017, des élus et notables de la région de Tillabéri, en majorité des Djerma, se mobilisent et persuadent l’Etat de renoncer à son projet de déplacement forcé des populations villageoises hors des zones d’activité militaire.

” Les forces de sécurité nigériennes soulignent l’extrême faiblesse voire l’absence de l’Etat malien de l’autre côté de la frontière, où les éléments jihadistes auraient leurs principales bases arrière. “

Les opérations des FDS n’ont pas endigué les attaques jihadistes. Des allégations d’abus perpétrés par les FDS, en particulier envers des communautés peul, ont par ailleurs été rapportées à Crisis Group. En juin 2017, sur la radio nationale, le ministre de la Défense se félicitait de la « soif de vengeance » qui animait les militaires de l’opération Dongo.

Un officier nigérien interrogé par Crisis Group reconnait des cas d’abus mais les justifie par la difficulté de distinguer les jihadistes des simples pasteurs car « tous possèdent aujourd’hui des armes de guerre ». Le niveau des abus commis par les FDS contre des civils dans les zones d’insurrection jihadiste apparait cependant moins important qu’au Mali et au Burkina Faso.

Pour expliquer leur incapacité à sécuriser la zone, les forces de sécurité nigériennes soulignent l’extrême faiblesse voire l’absence de l’Etat malien de l’autre côté de la frontière, où les éléments jihadistes auraient leurs principales bases arrière. Les Forces armées maliennes (FAMA) mais aussi la mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dès sa création en 2013, ont déployé quelques contingents dans les zones frontalières d’Ansongo et de Ménaka, mais ces forces isolées et peu nombreuses sortent peu des bases urbaines.

Face à la faiblesse de l’administration malienne, les autorités nigériennes se sont résignées à établir des relations pragmatiques avec les groupes armés qui contrôlent de facto la frontière, notamment le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) et le Gatia, qui recrutent principalement parmi les groupes dossaak et touareg. Des actions coordonnées entre ces groupes et les forces nigériennes permettent par exemple de sécuriser des axes commerciaux transfrontaliers.

B. Les groupes armés à base communautaire : auxiliaires de la lutte contre les jihadistes

Pour évincer les groupes jihadistes de la zone frontalière, les forces armées nigériennes et internationales sont tentées de coopérer avec des groupes armés locaux qui connaissent bien le terrain.

En juillet 2017, la collaboration avec ces groupes politico-militaires maliens a franchi un premier cap : des éléments armés du Gatia et du MSA ont mené des opérations musclées dans le Nord-Tillabéri, avec, selon certaines sources, l’accord voire l’appui logistique du gouvernement du Niger. D’après plusieurs sources civiles et militaires, des officiers français auraient également soutenu, y compris par des actions militaires, cette stratégie de recours aux groupes politico-militaires à des fins contre-insurrectionnelles.

Selon des membres d’associations à majorité peul ainsi que des responsables sécuritaires, les groupes politico-militaires maliens auraient tué des dizaines de civils, en majorité des pasteurs peul, au cours de ces opérations.

Ceux-ci nient tout abus mais reconnaissent avoir subi des pertes lors d’accrochages avec des groupes armés liés à l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS), qu’ils appellent « bandits » et qui les ont forcés à une retraite précipitée. A l’inverse, les groupes jihadistes ont pu apparaitre comme les protecteurs de communautés nomades peul, voire de certains groupes dossaak du Nord-Tillabéri. L’unité semble même s’être refaite autour du groupe d’Abou Walid al-Sahraoui : des éléments peul et dossaak, en quête de revanche ou de protection, l’ont à nouveau rejoint.

” Les autorités nigériennes semblent soutenir des actions militaires visant à repous-ser et contenir l’essentiel des violences armées du côté malien de la frontière. “

À l’automne 2017, une série d’attaques a visé des positions et membres des groupes politico-militaires maliens dans la région de Ménaka. Le 15 octobre 2017, Adim ag Albachar, commandant du MSA dans la région de Ménaka et deux combattants dossaak sont tués, vraisemblablement par des individus liés à Abou Walid al-Sahraoui.

Ces attaques, que beaucoup interprètent comme des représailles aux opérations de juillet 2017 du MSA et du Gatia au Niger, contribuent sans doute aux importantes tensions qui parcourent le MSA et au départ de ceux qui estiment que le combat contre les jihadistes n’est pas le leur.

Début 2018, le MSA et le Gatia ont engagé de nouveaux combats directs contre des groupes armés désignés comme des « malfrats » ou des éléments de l’Etat islamique dans la région de Ménaka. La plupart des combats se sont déroulés cette fois du côté malien de la frontière, mais quelques accrochages ont aussi eu lieu dans la zone de Bani Bangou, au Niger.

A partir de février 2018, plusieurs sources locales et internationales ont mentionné le soutien, beaucoup plus actif et assumé, apporté par les forces françaises au MSA et au Gatia, en particulier lors de l’attaque de la base supposée d’Abou Walid al-Sahraoui le 22 février 2018 dans la zone frontalière. Ce soutien, dont il est difficile de mesurer l’étendue exacte, semble s’insérer dans un effort plus large de l’armée française pour porter des coups décisifs aux groupes jihadistes, notamment le GSIM et l’EIGS. De leur côté, sans l’admettre officiellement, les autorités nigériennes semblent soutenir des actions militaires visant à repousser et contenir l’essentiel des violences armées du côté malien de la frontière.

La collaboration militaire avec ces groupes non étatiques, fins connaisseurs du terrain, répond à l’incapacité des opérations officielles comme la force du G5 Sahel, coordination militaire de cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad), la Minusma ou même la force française Barkhane à occuper efficacement et durablement les espaces ruraux.

Les opérations récentes semblent d’ailleurs avoir fait reculer les groupes militants présents dans la zone frontalière. Depuis l’attaque d’octobre 2017 à Ayorou, les forces de sécurité nigériennes n’ont plus fait l’objet d’attaques significatives sur leur territoire près de la frontière malienne. Cependant, le recours aux groupes politico-militaires maliens à des fins contre-insurrectionnelles n’est pas sans danger. Comme le souligne un groupe d’experts (dont un analyste de Crisis Group) dans une récente tribune, « l’utilisation de milices à base communautaire dans la lutte antiterroriste comporte d’importants risques d’abus contre les civils. Elle provoque déjà d’inquiétantes réactions en chaîne qui poussent des groupes rivaux dans les bras des djihadistes ».

Dans le sillage des opérations antiterroristes, les associations de Peul du Niger ont dénoncé dès février des exécutions de civils et la Minusma a fait de même en avril.

Selon la Minusma, au moins 95 personnes auraient été sommairement exécutées lors de ces opérations militaires. Cette version est contestée par le MSA et le Gatia qui reprochent aux enquêteurs onusiens de ne pas s’être déplacés sur le terrain. Elle est également critiquée par les militaires français qui estiment que les « personnes neutralisées » sont des combattants jihadistes et non des civils.

” Les opérations contre-terroristes ne s’effectuent pas dans un espace vide d’enjeux politiques locaux. “

Entre le 27 avril et le 18 mai 2018, des attaques de campements à la frontière entre le Niger et le Mali ont tué plus d’une centaine de Peul et de Dossaak.

D’importantes zones d’ombre demeurent sur ces évènements – le bilan précis des violences, les motivations et les responsabilités reste à établir – mais ils illustrent les conséquences négatives des dernières opérations antiterroristes conjointes.

Avant chaque opération coordonnée, les militaires français ont pris soin de mettre en garde leurs alliés locaux contre les risques de dérapage sur le terrain.

Mais, dans un contexte aussi tendu, cette précaution se révèle insuffisante. Les opérations contre-terroristes ne s’effectuent pas dans un espace vide d’enjeux politiques locaux, mais sur fond de luttes pour le contrôle de territoires et de ressources. L’appui à certains groupes armés interfère avec ces dynamiques locales. Ceux qui ne sont pas soutenus par leur Etat ou les militaires français sont tentés de chercher l’aide des jihadistes. Cette tension prend nécessairement une dimension communautaire dans une région où les groupes armés s’organisent sur cette base. Dans ce contexte, la frontière entre le combattant jihadiste, le bandit armé et celui qui prend les armes pour défendre sa communauté est floue. Faire l’économie de cette distinction revient à ranger dans la catégorie « jihadiste » un vivier d’hommes en armes qui gagnerait au contraire à être traité différemment.

Ce que Barkhane conçoit comme des opérations anti-jihadistes menées en coordination avec le MSA et le Gatia est perçu localement comme un appui français à certaines communautés contre d’autres. Par ailleurs, contrairement aux groupes paramilitaires qui ont aidé les armées nigériane et camerounaise dans la lutte contre Boko Haram, les groupes politico-militaires comme le MSA et le Gatia agissent de manière autonome et ont leurs propres ressources et capacités militaires. Bien qu’ils appellent officiellement les Etats malien et nigérien à s’engager pour la sécurisation de la zone, ils agissent également selon leurs propres agendas. Leurs intérêts politico-économiques, plus précisément la prétendue implication d’une partie de leurs membres dans l’économie des trafics transfrontaliers, ne sont pas compatibles avec le redéploiement de l’Etat malien et pourraient à terme créer de nouvelles tensions dans la zone.

Des discussions sont cependant en cours pour les intégrer à l’armée malienne, comme d’autres groupes armés, en application de l’accord de paix de juin 2015.

” Il faut réduire le nombre d’hommes en armes et recréer des liens pacifiés entre les communautés. “

De leur côté, les groupes jihadistes ont bien compris qu’ils ont intérêt à attiser le brasier qui s’allume à la frontière. Alors que jusqu’ici ils visaient principalement des cibles militaires, ils ont sans doute participé au massacre de civils dossaak fin avril 2018.

Mis sous pression par les opérations militaires occidentales, ils cherchent à envenimer les tensions intercommunautaires. Pour les contrecarrer, il est tentant d’ajouter une « composante peul » à la coalition de groupes politico-militaires qui les combat. Le récent protocole d’accord signé le 5 mai à Bamako entre le Gatia, le MSA et un seul représentant du Ganda Izo ne suffira pas à apaiser les choses. Il est rejeté par d’autres représentants du Ganda Izo et ne permet pas d’inclure les Peul nomades qui vivent à la frontière.

L’amélioration de la situation ne passe pas par l’implication d’un plus grand nombre de groupes politico-militaires dans les opérations contre-terroristes. Il faut au contraire réduire le nombre d’hommes en armes et recréer des liens pacifiés entre les communautés. Il y a urgence à le faire car le risque est aujourd’hui réel de voir la situation à la frontière entre le Niger et le Mali dégénérer en conflits intercommunautaires.

C. Dialoguer avec les hommes en armes

Face à l’insécurité grandissante dans la zone frontalière, la réponse n’est pas exclusivement militaire. L’Etat du Niger a également tenté d’établir un dialogue avec les groupes armés, dont ceux qu’il qualifie de « terroristes ». Les autorités nigériennes disposent d’une expérience significative en la matière. Elles négocient depuis les années 1990 avec les groupes armés à base communautaire du Nord et de l’Est. Plus récemment, elles ont tendu la main aux recrues nigériennes de Boko Haram dans la région de Diffa. Depuis décembre 2016, les autorités nigériennes mènent une politique officielle de pardon. Dans ce cadre, d’anciens membres de Boko Haram se sont rendus aux autorités et ont été relocalisés dans un camp de transit à Goudoumaria (au nord-ouest de Diffa).

” Le 22 février, une attaque contre une patrouille de l’armée au nord de Ouallam fait plus de quinze morts parmi les FDS. C’est la fin d’une accalmie de trois mois qui se solde par l’échec du dialogue. “

Fin 2016, des émissaires établissent près de la frontière avec le Mali un premier contact avec des éléments armés, dont certains se revendiquent du jihad, afin de négocier la libération d’un garde national capturé à Bani Bangou en novembre 2016.

Le dialogue est tendu. Plusieurs factions armées sont présentes et peinent à définir une ligne commune. Certains se montrent hostiles au dialogue avec l’Etat, d’autres y sont plus ouverts. Finalement, les jihadistes remettent aux autorités nigériennes une liste de prisonniers à libérer.

Après des hésitations, les autorités nigériennes acceptent de libérer quelques individus arrêtés dans la zone de Tillabéri mais pas les combattants qui figurent sur la liste. Malgré ce refus, les groupes libèrent le garde le 8 février 2017. Mais les négociations tournent court : le 22 février, une attaque contre une patrouille de l’armée au nord de Ouallam fait plus de quinze morts parmi les FDS. C’est la fin d’une accalmie de trois mois qui se solde par l’échec du dialogue.

Cet échec a plusieurs causes : d’une part, au sein du gouvernement, les partisans de la ligne dure, qui ne croient pas en la possibilité du dialogue, l’ont emporté.

D’autre part, contrairement aux rébellions des années 1990, les groupes implantés à la frontière ont peu l’expérience du dialogue avec l’Etat et n’ont pas de plateforme de revendications structurée. Des responsables nigériens les qualifient de « bandits sans revendications » face auxquels le recours aux armes est le seul choix possible. Ils apparaissent divisés sur l’opportunité d’un dialogue avec l’Etat, et n’ont certainement pas encore d’idée précise de ce qu’ils pourraient négocier. Par des canaux non officiels, plusieurs acteurs diplomatico-militaires auraient proposé de constituer un front armé non jihadiste, à majorité peul, afin de faciliter la négociation avec l’Etat, mais les éléments les plus inflexibles y restent opposés.

Le rôle de médiateur dans les pourparlers avec les groupes jihadistes suscite des convoitises. Les représentants, souvent autoproclamés, des communautés peul se disputent la médiation et n’hésitent pas à se discréditer mutuellement auprès des groupes armés ou du gouvernement.

Enfin, la France se serait montrée réticente à laisser libérer deux combattants arrêtés par les militaires de l’opération française Barkhane qui figuraient sur la liste remise aux autorités nigériennes, et des frappes françaises dans cette zone en février 2017 auraient incidemment compromis les pourparlers. L’état-major de Barkhane n’est pas toujours informé des tentatives de dialogue engagées par les Nigériens. Inversement, les Français discutent rarement des options stratégiques en amont avec les autorités politiques et militaires.

” Les groupes jihadistes étudiés ici ne sont pas encore sur le recul et la pression militaire contribue à alimenter un cycle de violences intercommunautaires dont ils bénéficient. “

Malgré cet échec, le dialogue reste une option. Des organisations non gouvernementales de médiation ont entrepris de relancer l’initiative en utilisant les rencontres intercommunautaires pour toucher le plus grand nombre d’acteurs tout en évitant la stigmatisation associée à un dialogue direct avec les jihadistes.

Après les combats de l’été 2017 qui ont permis une remobilisation des groupes jihadistes, une partie des autorités nigériennes comprend également que l’usage exclusif de la force ne peut suffire à éradiquer la menace. En septembre 2017, à l’initiative du ministère de l’Intérieur, un comité composé de quinze personnalités issues des communautés peul est créé afin d’unifier les efforts de dialogue « entre la communauté peulh de la zone nord Tillabéry et l’Etat du Niger ».

Néanmoins, ce comité n’a pas été très actif jusqu’à présent.

En effet, la reprise en février 2018 d’opérations militaires impliquant les forces armées nigériennes, des groupes politico-militaires maliens et Barkhane marginalise pour le moment l’option du dialogue. Ces opérations pourraient en principe affaiblir les groupes jihadistes et les inciter à accepter le dialogue. Mais, à l’inverse de Boko Haram, les groupes jihadistes étudiés ici ne sont pas encore sur le recul et la pression militaire contribue à alimenter un cycle de violences intercommunautaires dont ils bénéficient. A moins d’être subordonnées à un processus politique privilégiant dialogue et démobilisation, ces opérations pourraient donc aussi avoir l’effet inverse et ne permettre ni de résoudre la problématique des hommes en armes, ni d’éradiquer une menace jihadiste qui a montré sa capacité de résilience. Elles risquent en outre d’éliminer des figures jihadistes qui ont, certes, les capacités de coordonner des opérations militaires mais aussi celles d’engager le dialogue.

Beaucoup de questions restent donc en suspens sur les modalités concrètes du dialogue. Comment convaincre les autorités militaires françaises de suspendre les opérations dans certaines zones lorsque l’Etat nigérien veut négocier ? Faut-il aller jusqu’à ouvrir une véritable négociation politique avec ces groupes ? Ces derniers ne paraissent pas disposés à le faire pour l’instant et n’ont pas formulé de revendications structurées en ce sens. Faut-il plutôt ouvrir un dialogue visant à affaiblir les groupes les plus radicaux en « séparant jihadistes et combattants », selon l’expression d’un haut fonctionnaire nigérien ?

Cette dernière approche, qui séduit actuellement une partie des autorités nigériennes, semble la plus réaliste à court terme : il s’agirait de dissocier les simples combattants, souvent engagés par opportunisme ou manque d’alternatives, des dirigeants politiques les plus intransigeants et les moins ouverts au dialogue.

Après les combats opposant les groupes armés implantés à la frontière à des mouvements politico-militaires venus du Mali, il sera cependant plus difficile d’entamer un processus de désarmement. Comme le remarque un conseiller du gouvernement nigérien, « [leur] seule garantie de survie c’est les armes qu’ils possèdent. Ils ne vont pas les déposer facilement. Sans les armes, ils auraient perdu en juillet contre Gamou ».

D. Un enjeu sécuritaire qui s’internationalise

Les violences dans la zone frontalière ne sont plus la seule affaire des Etats malien et nigérien. Différentes forces militaires, locales et internationales, sont présentes mais elles n’ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes procédures opérationnelles. Leur coordination pose problème. Des responsables militaires occidentaux espèrent à terme une division claire des tâches : les forces occidentales s’occuperaient d’opérations « coups de poing » qui affaiblissent l’ennemi tandis que les armées nationales, regroupées au sein du G5 Sahel, quadrilleraient le terrain pour l’empêcher de se réimplanter dans des zones voisines.

Cette vision stratégique se heurte à l’immensité de la zone et à la faible capacité des armées nationales à occuper durablement le terrain. Enfin, les forces armées sahéliennes comme internationales suscitent souvent la méfiance d’une partie des populations locales. Ces dernières les considèrent comme des forces d’occupation étrangères malgré les efforts réalisés dans le cadre des activités civilo-militaires.

” Par leur présence sur le théâtre des combats, les militaires occidentaux changent la nature de la menace. “

Alors que de nombreux partenaires s’inquiètent de l’expansion jihadiste au Sahel, la zone frontalière fait l’objet d’interventions multiformes. Au Niger, outre l’opération Dongo lancée par l’armée nigérienne, la force Barkhane dispose d’un détachement à Tillabéri et la force du G5 Sahel, réunissant des contingents malien, nigérien et burkinabè pour lutter contre les groupes criminels transfrontaliers, y compris jihadistes, déploie un contingent à Bankilaré.

Des forces spéciales américaines mais aussi canadiennes opèrent également dans la région, officiellement pour former des unités nigériennes, mais engagées en réalité dans des opérations ponctuelles, comme l’atteste l’accrochage mortel de Tongo Tongo en octobre 2017. Au Mali, les FAMA et la Minusma ont des détachements à Ansongo et à Ménaka, l’opération Barkhane intervient régulièrement dans la région et les groupes politico-militaires comme le MSA et le Gatia ont lancé des patrouilles conjointes de « sécurisation ».

Par leur présence sur le théâtre des combats, les militaires occidentaux changent la nature de la menace. Avec des évènements comme celui de Tongo Tongo, de jeunes hommes qui ont pris les armes par opportunisme, pour défendre leur territoire ou se rebeller contre l’Etat deviennent les adversaires des forces internationales. La présence d’éléments prônant le jihad armé est réelle dans la région. Mais la faible capacité des militaires à distinguer l’insurgé du terroriste devient un facteur aggravant.

Par ailleurs, ces interventions restreignent les marges de manœuvre des Etats de la région et ont un impact sur ce qu’il leur est possible de faire politiquement. Un responsable politique nigérien confiait son inquiétude à Crisis Group : « les Occidentaux ne doivent pas, par leurs frappes, court-circuiter le processus de dialogue ».

V. Sortir du cadre de la contre-insurrection

Pour mettre fin à la grave détérioration de la situation sécuritaire à sa frontière avec le Mali, le gouvernement nigérien doit adapter ses réponses au contexte local et sortir du cadre restrictif de la lutte antiterroriste, même si celui-ci est parfois dicté par des partenaires étrangers. La grande majorité des combattants qui ont rejoint les groupes jihadistes à la frontière ne sont pas des terroristes mus par une idéologie, mais des insurgés ou des bandits qui utilisent la violence armée contre un Etat en lequel ils n’ont plus confiance, et/ou pour s’enrichir.

” Face aux limites et aux dangers des réponses militaires, le Niger et ses partenaires devraient s’engager dans une stratégie beaucoup plus politique. “

La lutte anti-jihadiste constitue aujourd’hui l’essentiel de la réponse apportée aux problèmes de sécurité à la frontière entre le Niger et le Mali. Ce primat donné aux opérations sécuritaires et aux stratégies de contre-insurrection masque une part importante des facteurs de violence actuels et contribue même, dans certains cas, à leur aggravation. Les jihadistes sont en effet la manifestation la plus visible d’un problème plus vaste : la constitution progressive d’une catégorie d’individus qui vivent du métier des armes à la frontière entre le Niger et le Mali, dont beaucoup n’ont que peu à voir avec le terrorisme.

Face aux limites et aux dangers des réponses militaires, le Niger et ses partenaires devraient s’engager dans une stratégie beaucoup plus politique, visant à la démobilisation progressive de l’ensemble des groupes armés présents à la frontière. Il s’agit d’un travail de longue haleine, qui devra passer par le rétablissement de la confiance entre les différentes communautés résidant dans cette zone, la promotion d’une économie alternative au métier des armes et le retour d’un Etat perçu comme un protecteur et non plus comme une menace.

Concrètement, le Niger, avec le soutien du Mali et de leurs partenaires, en particulier la France, l’Union européenne,ses Etats membres, et les Etats-Unis, devrait opérer plusieurs inflexions, mêlant actions de court et de long terme :

- Mettre l’action militaire au service d’une approche politique

Loin de stabiliser la zone frontalière, les opérations militaires, notamment celles qui s’appuient sur des groupes politico-militaires, contribuent, tout comme l’action des groupes jihadistes, à nourrir la spirale de la violence. Pour l’enrayer, les acteurs politiques, notamment ceux qui sont chargés du dialogue avec les groupes armés, devraient être mieux informés des opérations militaires et pouvoir en influencer la mise en œuvre. Aucun dialogue ne peut aboutir si des opérations militaires empêchent les mouvements des personnes ou les rencontres entre celles-ci. Les opérations ciblées menées par les forces occidentales devraient être suspendues durant certaines phases clés du dialogue politique, quitte à obtenir des groupes armés jihadistes des concessions similaires.

Privilégier le dialogue politique sur la conduite des opérations militaires peut avoir un coût opérationnel en laissant par exemple à l’adversaire le temps de reconstituer ses forces. Ce risque est réel mais les autorités politiques qui seront chargées du dialogue doivent l’accepter. De même, les autorités maliennes et nigériennes devraient prendre des mesures telles que la libération des prisonniers ou la suspension provisoire des patrouilles, afin de créer de la confiance. Enfin, sur le terrain, des forces de prévôté doivent accompagner les troupes pour s’assurer qu’elles ne commettent pas d’exactions à l’égard des populations. Les difficultés de la lutte contre-insurrectionnelle ne peuvent justifier les abus, qui devraient être publiquement punis par la hiérarchie militaire.

- Ouvrir un cadre de dialogue avec les groupes armés, y compris ceux qui se revendiquent du jihad

Les tentatives avortées au début de l’année 2017 témoignent de la difficulté d’engager le dialogue. Pour le relancer, le gouvernement nigérien pourrait mener une politique de pardon et proposer des formes de reconversion à ceux qui seront prêts à déposer les armes, y compris certains jihadistes.

Le cas échéant, il pourrait également envisager d’intégrer dans les forces de sécurité, notamment dans les forces de police territoriale, certains éléments n’ayant pas commis de crimes graves et désireux de contribuer à la sécurité du pays. En parallèle, la justice devra continuer à faire son travail pour que les responsables des crimes graves, notamment les meurtres de civils, soient identifiés et jugés quel que soit le groupe armé auquel ils appartiennent. Les forums de dialogue intercommunautaire, souvent animés par les ONG, constituent des outils complémentaires d’une telle politique. Ils devraient recevoir un soutien approprié des autorités et des partenaires des deux côtés de la frontière.

Le gouvernement nigérien doit aussi montrer qu’il se soucie du sentiment de marginalisation des communautés peul nomades du Nord-Tillabéri. De leur côté, les représentants souvent autoproclamés de ces populations ne doivent pas exagérer la stigmatisation générale dont les Peul font l’objet au Niger et mieux organiser leur représentation. Un projet circonscrit de réorganisation administrative de la chefferie dans le Nord-Tillabéri, établi en concertation avec l’ensemble des communautés et ayant pour objectif une meilleure représentation des populations nomades minoritaires, pourrait grandement faciliter le dialogue.

- Suspendre le recours aux groupes armés à base communautaire lors des opérations anti-jihadistes

Du fait de l’extrême faiblesse actuelle de l’Etat malien à la frontière entre les deux pays, la force française Barkhane a choisi de coopérer, de façon provisoire, avec des groupes armés à base communautaire pour qu’ils épaulent les opérations de contre-insurrection à la frontière. Sans le reconnaitre publiquement, l’appareil sécuritaire nigérien s’est également engagé sur cette voie. Il s’agit d’une stratégie risquée qui déstabilise encore davantage la zone. Loin d’être la solution, la constitution ou le renforcement de groupes armés est le cœur du problème à la frontière. Il faut suspendre les opérations anti-jihadistes coordonnées avec les groupes armés à base communautaires. La coopération avec ces groupes devrait plutôt s’exercer dans le cadre de missions de sécurisation des populations civiles, formalisée, temporaires et inclusives. Une expérimentation de sécurisation locale par des patrouilles conjointes intégrant forces régulières et non régulières est actuellement en cours dans la ville de Ménaka et ses environs.

Pour fonctionner pleinement, il faudrait cependant que cette mission temporaire soit représentative de l’ensemble des communautés vivant le long de la frontière et notamment des populations peul nomades pour l’instant peu intégrées au dispositif sécuritaire. En dehors des groupes armés jihadistes, et de quelques membres du Ganda Izo, ces communautés peul sont en effet très peu représentées dans les groupes armés, étatiques ou non. Quelques éléments ont cependant intégré la Garde nationale du Niger dans les années 2000. Il serait utile que les autorités nigériennes détachent ces éléments auprès du dispositif chargé de sécuriser la frontière côté malien. Cela pourrait se faire par exemple dans le cadre des activités de la force du G5 Sahel.

- Soutenir les populations et favoriser le développement économique de la zone frontalière

A court terme, l’accès des acteurs humanitaires à la zone Nord-Tillabéri doit être facilité à des fins de protection et d’évaluation indépendante des besoins des populations. Les acteurs humanitaires doivent maintenir une position d’impartialité à l’égard des parties en conflit et négocier l’accès aux populations vulnérables avec l’ensemble des individus armés, y compris si nécessaire avec les jihadistes. A moyen terme, le développement économique ne requiert pas nécessairement de vastes plans publics mais pourrait passer par des projets modestes de mise en valeur du territoire comme la construction et l’entretien de puits. Vitaux pour les communautés locales, mais sources de conflits potentiels, ces projets doivent être conçus comme des moyens de « sécuriser un accès équitable et durable à l’eau » et de favoriser le contact pacifique entre communautés, en s’inspirant des « puits de la paix » mis en place entre 2006 et 2011 dans la région de Diffa.

Dans des régions habitées par des populations semi-nomades, l’Etat, avec par exemple le concours de l’Alliance Sahel, a également intérêt à repenser la forme des services publics.

Ainsi, le manque d’accès à la justice est un facteur favorisant le recours aux armes, qui apparait aux populations comme le seul moyen de défendre leurs droits ou leurs biens. L’instauration d’une justice foraine (des cours de justice civile mobiles allant au contact des populations) pourrait pallier ce manque sans mobiliser d’énormes moyens. De même, dans le domaine scolaire, un secteur pouvant à terme offrir une alternative au métier des armes, les autorités pourraient explorer avec leurs partenaires des moyens de favoriser la scolarisation des nomades, par exemple à travers la mise en place d’internats gratuits pour les enfants de pasteurs. L’Etat doit enfin regagner la confiance des communautés vivant à la frontière, ce qui nécessite de mieux assurer leur sécurité, par exemple à travers des patrouilles de police territoriale représentatives de l’ensemble des communautés locales.

VI. Conclusion

En voie de détérioration depuis deux décennies, la situation à la frontière Niger-Mali s’est brutalement dégradée ces dernières années. Le primat donné aux réponses militaires exacerbe les antagonismes locaux au lieu de juguler les violences. Pour stabiliser la région, les interventions doivent dépasser le cadre restrictif de la lutte antiterroriste. Les autorités nigériennes devraient poursuivre leurs efforts pour engager un dialogue avec les groupes armés, y compris ceux qui se réclament du jihad. Le Niger a montré par le passé sa capacité à apaiser des conflits très graves en alliant réponses politiques et sécuritaires. Plus récemment, les autorités nigériennes ont réussi à trouver un équilibre similaire pour limiter l’avance de Boko Haram dans la région de Diffa, dans le Sud-Est du pays. Le Niger a tout à gagner à rester sur cette voie et à explorer son propre modèle de gestion des conflits armés comme alternative aux limites actuelles de la militarisation à outrance.

De leur côté, les partenaires occidentaux et plus particulièrement français devraient continuer à soutenir les efforts de sécurisation des zones sous influence jihadiste. Mais ils doivent accepter de discuter ouvertement des options stratégiques, et notamment de l’équilibre entre offre de dialogue et réponse militaire, avec les responsables concernés au Mali comme au Niger. La solution de long terme aux insurrections sahéliennes comprend une dimension militaire, mais qui doit être placée au service d’un projet politique défini par les sociétés sahéliennes elles-mêmes et adapté à leurs besoins.

Annexe A : Carte de la zone frontalière Niger-Mali

Annexe B : Tableau des attaques contre les forces de sécurité du Niger dans la zone frontalière avec le Mali depuis 2014

Annexe C : Chronologie de la situation sécuritaire à la frontière Niger-Mali entre 1998 et 2018

1998

Une milice peul est créée dans la région de Tillabéri, au Niger, à la suite d’affrontements intercommunautaires.

2008-2009

Des affrontements opposent Peul et Djerma dans le Nord-Tillabéri. Des représentants peul font état de dizaines de victimes civiles.

2010-2011

Des affrontements entre Peul et Dossaak font près de 70 morts au Mali et au Niger. Les autorités maliennes et nigériennes organisent une cérémonie dans la ville de Ménaka, au Mali, pour apaiser les tensions.

31 mars 2012

Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), principal groupe armé rebelle créée en 2011, en coalition avec le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), prend le contrôle de la ville de Gao, au Mali.

28-29 juin 2012

Le Mujao chasse le MNLA de la ville de Gao, instaure la Charia (loi islamique) et entraine des combattants issus de communautés semi-nomades du Mali (Ménaka, Mopti) et du Niger (Nord-Tillabéri).

19-20 novembre 2012

Après de violents combats contre le MNLA, le Mujao prend le contrôle de la ville de Ménaka.

26 janvier 2013

L’opération militaire française « Serval » chasse les combattants jihadistes de Gao. Ils se dispersent dans les zones rurales et dans les pays voisins.

Décembre 2013-février 2014

Des affrontements opposent Peul et Imghad dans la région de Gao, et s’étendent au Nord-Tillabéri.

2014

La Coordination de mouvements de l’Azawad (CMA) est créée. Elle regroupe principalement les groupes armés rebelles du Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), du Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), et du Mouvement arabe de l’Azawad (MAA).

Février 2014

Les Forces de sécurité nigériennes (FDS) arrêtent des combattants peul blessés à Ouallam, région de Tillabéri, après l’attaque d’un campement touareg près de la frontière avec le Mali.

14 août 2014

Des combattants imghad favorables à l’unité du Mali créent le Groupe armé touareg imghad et alliés (Gatia).

30 octobre 2014

Trois attaques visent une patrouille militaire près de Bani Bangou, la prison de Ouallam et le camp de réfugiés de Mangaïzé, au Niger. Neufs membres des FDS sont tués et 58 prisonniers s’évadent.

15 mai 2015

Abou Walid al-Sahraoui annonce la création de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS).

2 septembre 2016

Des combattants dossaak actifs dans la région de Ménaka créent le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), issu d’une scission au sein de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA).

Septembre 2016

Le Gatia et le MSA annoncent le lancement de patrouilles mixtes dans la région de Ménaka.

6 octobre 2016

Des assaillants attaquent un poste militaire près du camp de réfugiés de Tazalit, région de Tahoua, au Niger, et tuent 22 membres des FDS.

17 octobre 2016

Des hommes armés attaquent la prison de Koutoukalé, région de Tillabéri. Un assaillant est tué et deux membres de la garde nationale blessés. L’EIGS revendique l’attaque.

30 octobre 2016

L’Etat islamique reconnait l’allégeance du groupe d’Abou Walid.

8 novembre 2016

Des membres présumés de l’EIGS attaquent les FDS à Bani Bangou, région de Tillabéri, tuent sept soldats et en blessent trois, alors que quatre autres sont portés disparus.

22 février 2017

Des hommes armés attaquent une patrouille des FDS à Tilwa, région de Tillabéri, tuent seize soldats et en blessent dix-huit. L’EIGS revendique l’attaque.

3 mars 2017

L’état d’urgence est instauré dans plusieurs départements de Tillabéri et de Tahoua. Il était toujours en vigueur en mai 2018.

Mai 2017

Les dirigeants du MSA et du Gatia rencontrent des responsables français à Paris pour renforcer la coopération avec la force française Barkhane dans la région de Ménaka.

18 mai 2017

Le gouvernement du Niger ferme seize marchés et interdit la circulation des motos dans certaines zones des régions de Tillabéri et Tahoua.

31 mai 2017

Des assaillants tuent six membres des FDS à Abala, région de Tillabéri. Huit assaillants sont également tués. L’EIGS revendique l’attaque.

Juillet 2017

Le MSA et le Gatia mènent des opérations dans le Nord-Tillabéri. Les affrontements contre des combattants locaux, dont des jihadistes, forcent les éléments du MSA-Gatia à battre en retraite.

5 juillet 2017

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jamaat Nosrat al-Islam wal Muslimin, JNIM), la coalition d’al-Qaeda dans le Sahel, tue cinq membres des FDS et en blesse trois à Midal, région de Tahoua.

Août 2017

L’organisation non gouvernementale Promédiation organise à Tillabéri un forum intercommunautaire entre membres de communautés peul, imghad et dossaak pour apaiser les tensions.

4 octobre 2017

Une embuscade de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) tue cinq membres des FDS et quatre membres des forces spéciales américaines à Tongo Tongo, région de Tillabéri.

21 octobre 2017

Des assaillants tuent treize membres des FDS à Ayorou, région de Tillabéri. L’EIGS revendique l’attaque.

16 décembre 2017

Barkhane conduit des frappes contre des jihadistes présumés près d’Inkalafatene, région de Ménaka.

28 janvier 2018

Des individus armés apparemment liés au JNIM tuent trois membres des Forces armées maliennes (FAMA) à Ménaka.

3 février 2018

Des individus armés tuent trois Dossaak près de Talataye, région de Ménaka.

22 février 2018

Les MSA et Gatia, soutenus par Barkhane, attaquent une base supposée de l’EIGS près d’Inkadagotane, région de Ménaka. Plusieurs individus sont tués et trois autres interpellés.

25-26 février 2018

Le MSA et le Gatia, soutenus par Barkhane, poursuivent des individus armés dans le département de Bani Bangou, région de Tillabéri. Quatre individus sont tués et trois autres interpellés.

6 mars 2018

Des éléments du MSA et du Gatia, soutenus par Barkhane, tuent cinq individus dans la zone de Tinzouragan, région de Ménaka.

7 mars 2018

Des membres du MSA et du Gatia tuent deux jihadistes présumés près de Tawraghen, région de Tillabéri.

9-10 mars 2018

Des combats opposent des combattants du Gatia et du MSA, soutenus par Barkhane, à des individus armés près d’Akabar, région de Ménaka. Quinze individus et un membre du MSA sont tués.

11-12 mars 2018

Un convoi de membres du MSA et du Gatia tombe dans une embuscade près de Ménaka. Sept individus sont tués lors des poursuites lancées contre les assaillants.

1er avril 2018

Une embuscade tue trois membres du MSA et du Gatia et en blesse cinq près d’Akabar, région de Ménaka.

1er avril 2018

Barkhane, les FAMA, les FDS, le MSA et le Gatia neutralisent 30 jihadistes présumés près d’Akabar, région de Ménaka.

6 avril 2018

Deux membres du MSA et du Gatia sont tués lors d’opérations menées avec les FAMA et Barkhane près d’Akabar, région de Ménaka, contre des individus armés.

26-27 avril 2018

Des individus armés attaquent deux campements dossaak dans la région de Ménaka, et tuent au moins une quarantaine de civils.

27 avril 2018

Des représentants peul accusent le MSA d’avoir tué 44 Peul près d’Ekrafane, région de Tillabéri.

1er mai 2018

Des individus armés tuent au moins seize Dossaak dans la région de Ménaka.

9 mai 2018

Des individus armés tuent cinq Dossaak et en blessent trois autres dans la région de Ménaka.

18 mai 2018

Des individus armés tuent au moins dix-sept civils peul lors de l’attaque du village nigérien d’Aghay, région de Tillabéri.