Dans l’est du pays, il n’a pas plu depuis dix-huit mois, dévastant le cheptel et mettant une partie de la population en grave insécurité alimentaire.

Quasiment pas une goutte de pluie depuis dix-huit mois. A Hargududo, village de la région Somali en Ethiopie, les habitants montrent à l’AFP les cadavres desséchés de chèvres, vaches ou ânes, éparpillés non loin des modestes huttes aux toits de chaume. En ce mois d’avril, théoriquement l’un des plus arrosés de l’année, l’air est brûlant et sec et la terre poussiéreuse et stérile.

Une grande partie des bêtes des quelque 200 familles semi-nomades du village ont péri : « Ceux qui avaient disons 300 chèvres avant la sécheresse n’en ont plus que 50 à 60. Chez certains (…), aucune n’a survécu », explique l’un des villageois, Hussein Habil, 52 ans.

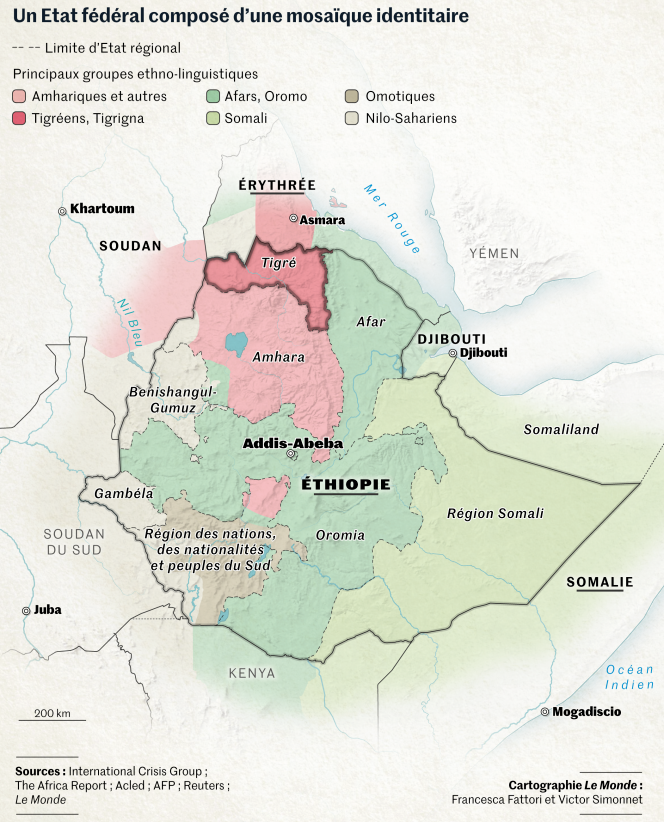

Depuis fin 2020, ici, comme dans d’autres régions du sud du pays, en Somalie ou au Kenya voisins, il n’a pratiquement pas plu. En Ethiopie, cette catastrophe humanitaire s’ajoute à celle engendrée dans le nord par le conflit dans la région du Tigré. Le bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) estime qu’en Ethiopie, entre 5,5 et 6,5 millions de personnes (soit entre 5 et 6 % de la population) sont en grave insécurité alimentaire en raison de la sécheresse.

Selon l’OCHA, la sécheresse actuelle a tué près de 1,5 million de têtes de bétail dans ce pays, dont près des deux tiers en région Somali, « et l’état physique des animaux survivants s’est gravement détérioré, diminuant leur valeur sur le marché ». Aux populations nomades ou semi-nomades de cette région aride et hostile, le bétail procure nourriture et revenus, mais il constitue aussi toutes leurs économies.

Une société qui se délite

« Nous étions de purs nomades avant cette sécheresse : on dépendait des animaux pour la viande, le lait et on les vendait », se souvient Tarik Mohamed, 50 ans, éleveuse d’Hargududo, situé à une cinquantaine de kilomètres de Gode, la grande ville de la zone administrative de Shabelle. « Mais, de nos jours, la plupart d’entre nous » se sédentarisent. « Il n’y a plus d’avenir dans le pastoralisme, parce qu’il n’y a plus de troupeaux », poursuit-elle amèrement. « Notre vie nomade est terminée. »

En asséchant les puits et en raréfiant les pâturages, ce que ces éleveurs de la région somali décrivent comme la « pire sécheresse jamais vécue » anéantit le bétail, pivot de leur mode de vie désormais menacé. Et c’est tout une société qui se délite : des villages qu’il faut quitter pour la ville, des familles qui éclatent, des enfants qui sont négligés parce qu’il faut sauver ce qu’il reste des bêtes, indispensables à la survie.

L’alternance de saisons sèches et de saisons des pluies – la petite en mars-avril, la grande entre juin et août – a toujours rythmé la vie de ces éleveurs. « Avant cette sécheresse catastrophique, nous survivions en cas de sécheresse grâce aux restes de pâturages laissés par les pluies précédentes », raconte Tarik Muhamad. Mais aucune des trois dernières saisons des pluies n’a été au rendez-vous. Et la quatrième, attendue depuis mars, semble vouloir faire elle aussi faux bond.

Dans la région, « les sécheresses sont un phénomène cyclique (…), mais elles sont désormais de plus en plus fréquentes », constate Ali Nur Mohamed, 38 ans, un responsable de l’ONG Save the Children.

Entre 80 % et 100 % de leur cheptel perdu

En Afrique de l’Est, « depuis 2005, la fréquence des sécheresses a doublé, passant de tous les six à tous les trois ans » et « il y a eu plusieurs épisodes de sécheresse prolongée surtout dans les zones arides et semi-arides de la région depuis 30 ans », écrit le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU dans son dernier rapport.

Dès 2012, une étude de l’agence américaine d’aide au développement (USAID) constatait que les régions méridionales de l’Ethiopie recevaient de 15 à 20 % de pluies en moins que dans les années 1970. Et que se rétrécissaient les zones recevant les 500 mm annuels de précipitations nécessaires à une agriculture et un élevage viables.

« Désormais, à peine les éleveurs tentent-ils de se remettre d’une sécheresse qu’ils sont touchés par une nouvelle », poursuit Ali Nur Mohamed. Les sécheresses « sont si rapprochées que ces éleveurs ne peuvent se relever ». Un sujet qui devrait être au menu de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification (UNCCD) qui se réunit à Abidjan du 9 au 20 mai.

Tous les éleveurs rencontrés dans la région disent avoir perdu entre 80 % et 100 % de leur cheptel. Les quelques troupeaux, vaches ou chèvres, croisés çà et là, sont très amaigris. De nombreux dromadaires ont perdu leur bosse, stock de nourriture.

Des camps de personnes déplacées

Pour se nourrir, de nombreux éleveurs ont rejoint les camps qu’ont fait pousser près des localités ceux déplacés par la sécheresse. Comme à Adlale, non loin de Gode, où, dans la lumière matinale, émergent de la poussière ocre soulevée par le vent les voiles colorés de dizaines de femmes venues chercher l’aide alimentaire d’urgence distribuée par le Programme alimentaire mondial (PAM).

« Tous nos animaux sont morts à cause de la sécheresse » et « nous avons marché cinq jours pour venir » ici, raconte Habiba Hassan Khadid, 47 ans, mère de dix enfants, qui élevait vaches et chameaux.

Mère de sept enfants, Ahado Jees Hussein, 45 ans, a rejoint Adlale en portant son fils de 15 ans, handicapé, sur son dos. « J’avais 100 chèvres, elles sont toutes mortes (…). Je suis venue sans rien. J’avais trois ânes de bât, mais ils sont tous morts », précise cette veuve qui dit n’avoir « jamais vécu une telle sécheresse ».

Avec 2 700 autres familles, les deux femmes vivent au camp de Farburo 2, installé depuis trois mois. Des petites huttes de branches supportent un patchwork de tissus qui procurent une ombre salvatrice dans une température avoisinant les 40 °C.

« Les puits sont vides »

« Les conditions de vie sont alarmantes, la plupart des familles vivent de ce qu’elles reçoivent de proches » ou d’habitants de la localité, explique Ali Mohamed Ali, coordinateur du camp. Lui aussi est pessimiste : « L’élevage nomade ne peut continuer d’exister avec la récurrence des sécheresses. »

« Avant la sécheresse », Halima Harbi, mère à 40 ans de neuf enfants, faisait « partie des familles vivant bien », « celles qui avaient assez » pour vivre correctement, dans une région où le luxe est inconnu. « Désormais, nous n’avons plus rien, raconte-t-elle. J’ai utilisé mon dernier âne pour transporter ma famille ici, mais il est mort en chemin. Nous n’avons rien emmené, ni de quoi dormir ni ustensiles de cuisine… On se contentait de tirer nos enfants. »

Dans sa minuscule hutte, Abdi Kabe Adan, solide et fier berger de 50 ans, pleure sans retenue : « Aucun de nos animaux n’a été épargné. Avant, de la pluie tombait ailleurs dans la région, alors nous bougions avec nos animaux vers les pâturages arrosés, même si ça prenait plusieurs jours. Mais cette fois-ci, la sécheresse est partout. Les puits sont vides. »

« Je ne pense pas possible que notre mode de vie continue. J’ai vu des chèvres manger leurs excréments, des dromadaires manger d’autres dromadaires. Je n’avais jamais vu ça de ma vie », sanglote-t-il.

Les familles explosent

Il y a peu d’hommes dans le camp. Certains sont restés avec les dernières têtes de bétail, à la recherche d’un pâturage miraculeux. Beaucoup sont partis en quête d’un labeur en ville. D’autres ont fui, incapables d’affronter la honte ou les questions des épouses inquiètes de l’avenir.

Car la sécheresse a aussi abîmé l’organisation sociale de ces communautés. « Avant les hommes avaient pour tâche de traire les vaches », de conduire les troupeaux aux pâturages, « d’acheter nourriture et biens pour la famille. Ces rôles ont disparu avec notre bétail », explique Halima Harbi.

Les familles explosent et la solidarité a cédé la place aux rivalités. « Quand les camions de distribution d’eau arrivent, les vieux et les plus vulnérables ne reçoivent rien car la concurrence est rude », déplore-t-elle. Les enfants paient le prix fort : submergés par les problèmes, les parents « n’ont même plus le temps de s’occuper, de veiller sur leur progéniture », explique Ali Nur Mohamed de l’ONG Save The Children.

« Normalement, une mère prend soin de ses enfants. On comprend la gravité, l’amplitude des problèmes, qui sont telles qu’elles lui font oublier d’emmener son enfant à l’hôpital (…) ou l’en empêchent, parce qu’elle est accaparée par ses autres enfants ou occupée à sauver son cheptel », détaille-t-il.

Enfants en danger

L’ONG effectue notamment des tournées dans les communautés, y repère les enfants en danger et les transporte vers les structures sanitaires, comme l’hôpital de Gode. Là, dans l’atmosphère étouffante de la salle de l’unité de nutrition, sur des lits de fer, des mères ventilent avec leur voile qui chasse aussi les mouches une dizaine d’enfants très amaigris.

Dans la région, habituellement, « nos enfants sont à la limite de la sous-alimentation. Donc à la moindre maladie, ils tombent dans la malnutrition », constate le directeur l’hôpital, le docteur Mahamed Shafi Nur. L’essentiel des enfants est traité en ambulatoire, grâce à des pâtes nutritives à base d’arachide, prêtes à manger. Ceux qui souffrent de complications – environ 15 % – sont hospitalisés.

« Les familles sont désorganisées », parfois « le père est parti loin à la recherche de nourriture » pour le bétail, « la mère se retrouve seule avec de nombreux enfants. Du coup, [les enfants] arrivent tard » à l’hôpital « et avec des complications », explique le docteur Mahamad Abdi Omar, pédiatre de l’établissement.

Samiya, le bébé de Rokiya Adan Mahad, 39 ans, avait la diarrhée et vomissait depuis une semaine quand elle l’a enfin amenée. Le fils de Falis Hassen souffre du foie et d’aphtes depuis deux mois, qui l’empêchent de téter. « Nous sommes pris par la recherche de pâturages et d’eau pour le bétail », explique cette femme de 38 ans, venue sans prévenir son mari : « Il ne m’aurait pas laissée, il y a tant à faire. »

De terribles choix

Le fils d’Abdullahi Gorane, les cheveux décolorés par la malnutrition, souffrait de diarrhée et vomissait depuis des semaines. « Je m’occupais du bétail, je n’avais pas le temps pour mon enfant », souligne cet homme de 30 ans – seul père présent – qui s’est décidé quand la sécheresse a eu raison de son troupeau : il a perdu deux de ses cinq dromadaires, 80 % de ses chèvres et 100 % de ses vaches.

L’absence de contraception et d’espacement des naissances, d’allaitement exclusif, ainsi que des conditions d’hygiène médiocres expliquent la sous-alimentation chronique des enfants, précise Ahmed Nur, agent de santé au centre de soins de Kelafo à une centaine de kilomètres de Gode.

Mais la situation a été largement « aggravée » par la sécheresse et « tous les mois, le nombre d’enfants mal nourris augmente ». Comme Ayan Ibrahim Haroun, les parents sont ainsi parfois confrontés à des choix terribles : soigner son enfant, c’est prendre le risque de perdre son bétail.

Toux, œdèmes sur le corps (un possible symptôme de malnutrition sévère) : Sabirin Abdi, sa fille de 2 ans, était malade depuis un mois déjà quand cette cultivatrice, qui améliore l’ordinaire avec quelques animaux, s’est résolue à l’amener à Kelafo. « Nous n’avons pas eu de récolte cette année, explique-t-elle. J’avais dix chèvres, quatre sont mortes au cours des onze jours que j’ai passés à l’hôpital avec Sabirin. »