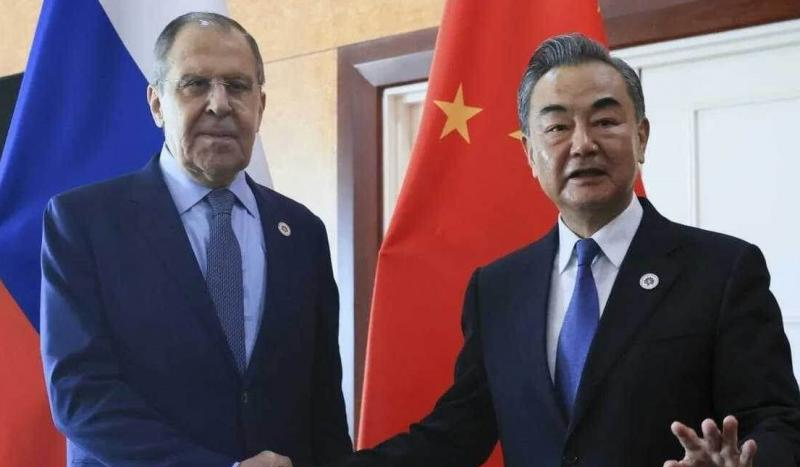

Russie-Chine : des relations au plus haut niveau stratégique

Moscou et Beijing poursuivent le travail conjoint dans le cadre du partenariat hautement stratégique qui lie les deux nations et puissances mondiales de premier rang. Comme à l’habitude des relations sino-russes contemporaines, indépendamment de la conjoncture internationale et des gesticulations d’une évidente minorité planétaire.